<第12回「廣器会」講演会レポート>

開催日時 2025年3月13日(木)18:30~20:00(懇親会 20:00~22:00)

開催場所 (株)コーチビジネス研究所 飯田橋セミナールーム + オンライン

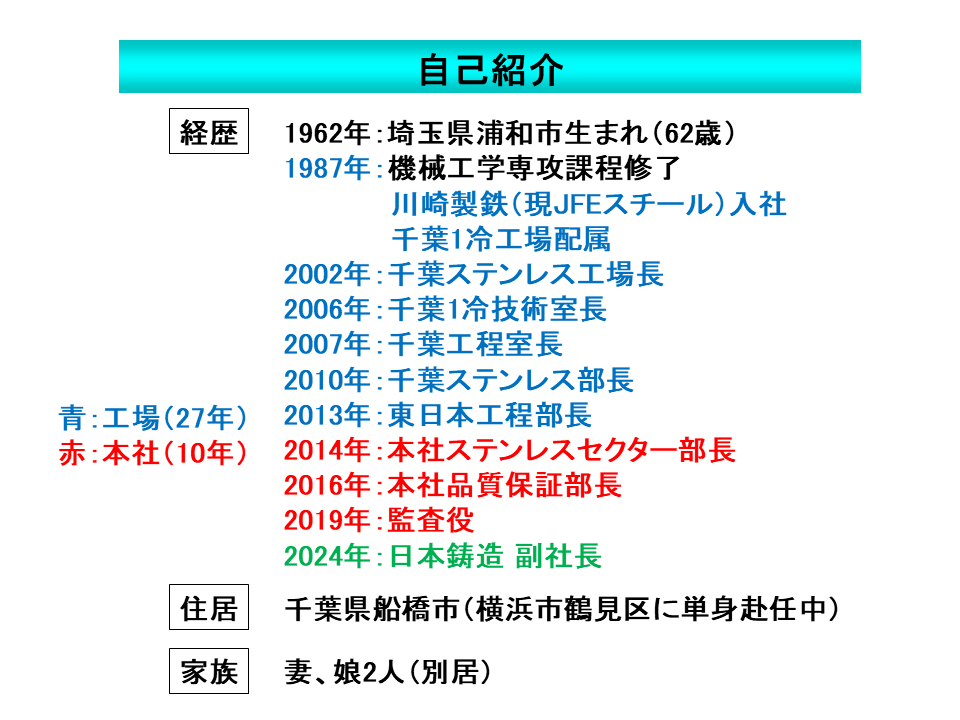

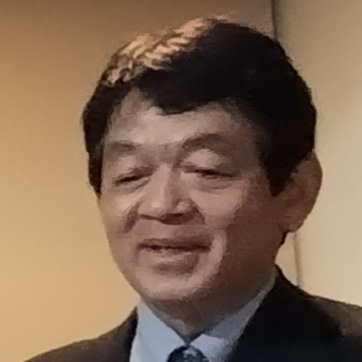

第12回目を迎える「廣器会」は、佐竹家21代当主の佐竹義宏さんをお招きしての講演です。「廣器会」主催者の(株)コーチビジネス研究所、中村智昭取締役とのご縁で、お話しいただくことになりました。

最初のタイトルは「7度の危機を乗り越えて」でしたが…

私は、日本鋳造に勤めていますけど、中村さんにコーチングをしていただいて、その中で、いろいろ話しているうちに、ぜひとも講演してくれないかと、ということで依頼を受けました。最初は「7度の危機を乗り越えて」というタイトルだったんですけど、いつの間にか中村さんに「乱世を生き抜く武将の知恵」という高尚なタイトルに変えられてしまって……

私は、日本鋳造に勤めていますけど、中村さんにコーチングをしていただいて、その中で、いろいろ話しているうちに、ぜひとも講演してくれないかと、ということで依頼を受けました。最初は「7度の危機を乗り越えて」というタイトルだったんですけど、いつの間にか中村さんに「乱世を生き抜く武将の知恵」という高尚なタイトルに変えられてしまって……

会場から笑いが起こります(笑)。

皆さんの為になる話かどうかわからないですけど、最後まで聴いていただけると有難いなあ、と思っております。

皆さんの為になる話かどうかわからないですけど、最後まで聴いていただけると有難いなあ、と思っております。

ここに書いてあるように、佐竹南家21代当主ということで、まあ自分なりに家の歴史を勉強したということもあって、それをですね、ホームページで公開しています。

佐竹さんが、ご自身でホームページを制作し、公開されたのは、実に1997年です。会場から「早い~!」という声がかかります。

ホームページは1997年に作りました。ただ最終更新日は2009年だったかな? 15年くらい更新していないんです。化石のようなホームページです(笑)。

ホームページは1997年に作りました。ただ最終更新日は2009年だったかな? 15年くらい更新していないんです。化石のようなホームページです(笑)。

インターネットの黎明期で「アクセスカウンター」というのがあって、今もそれが残っています。佐竹家の歴史など、いろいろ調べてホームページ上にアップしたのですが、今回の講演は、そこから抜粋してお話させていただきます。

佐竹さんのご厚意で、講演で使われたパワーポイントのスライド資料をお預かりしています。そこで、今回のレポートに付きましても、要所でスライドを紹介しつつ、実況中継風に進めてまいります。

佐竹さんは「日本鋳造株式会社」の副社長1、そして「秋田県湯沢市 ふるさと応援大使」をお務めです

- 佐竹氏は6月下旬の株主総会を経て代表取締役社長に就任の予定です。 ↩︎

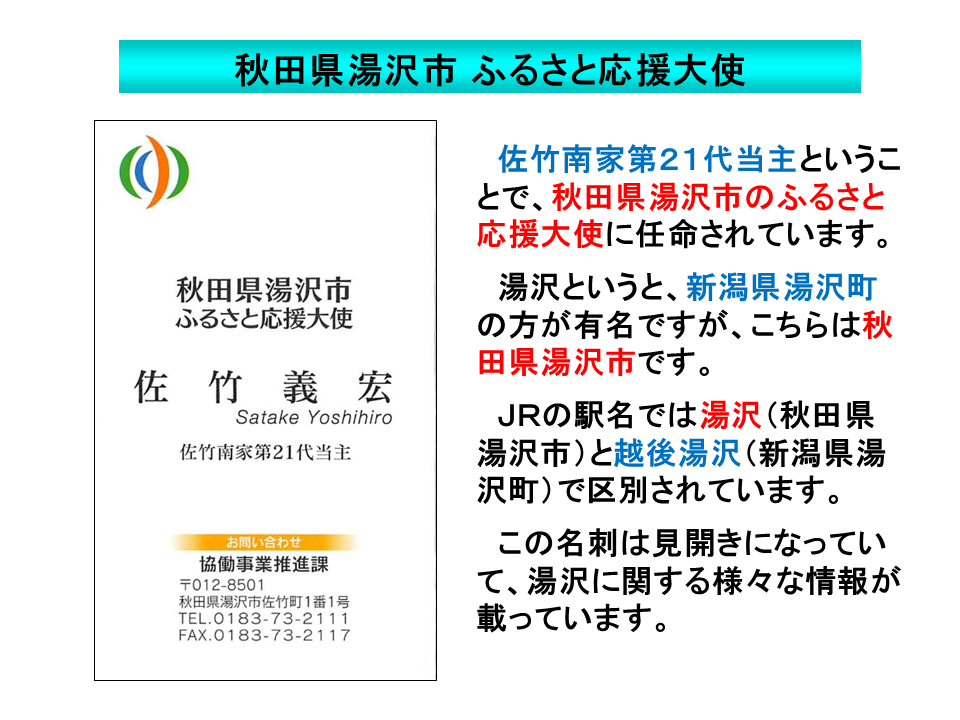

続いて佐竹さんは、「秋田県湯沢市 ふるさと応援大使」について紹介されます。

ここで会場から、「稲庭うどんが有名ですね」と声がかかりました。

ご存じですか! ありがとうございます。「稲庭うどん」は湯沢市が発祥なんです。ただ、そのことを指摘いただいたのは、お二人目です。

ご存じですか! ありがとうございます。「稲庭うどん」は湯沢市が発祥なんです。ただ、そのことを指摘いただいたのは、お二人目です。

会場から「さすが!」の声が(笑)。

湯沢市とゆかりのある24名が、応援大使として湯沢市の知名度、イメージアップのために任命されています。実はトップは菅さんなんですね。選挙区は横浜なんですけど、お生まれは湯沢市で、総理の時は大騒ぎの状況でした。駅前に立派な銅像が建てられています。

湯沢市とゆかりのある24名が、応援大使として湯沢市の知名度、イメージアップのために任命されています。実はトップは菅さんなんですね。選挙区は横浜なんですけど、お生まれは湯沢市で、総理の時は大騒ぎの状況でした。駅前に立派な銅像が建てられています。

この銅像にまつわる「愉快なエピソード」を佐竹さんは言葉にされています。ただし内容は、「参加者のみが共有する」とさせていただきます(笑)。

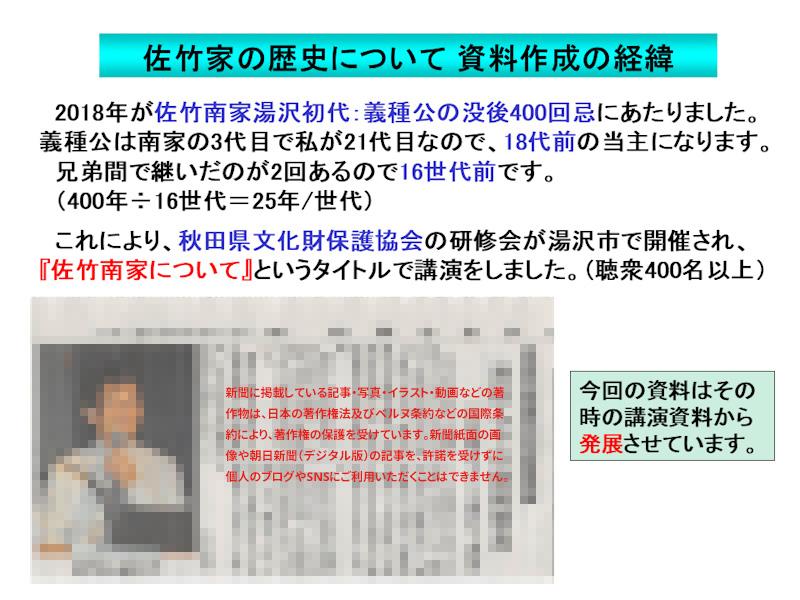

実は今回お話する「佐竹家の歴史」は、初めてではないんですね。2018年に、佐竹南家湯沢初代の義種公の没後400回忌にあたりまして、講演しています。

実は今回お話する「佐竹家の歴史」は、初めてではないんですね。2018年に、佐竹南家湯沢初代の義種公の没後400回忌にあたりまして、講演しています。

それから…最近の大きな講演は2023年かな?「JFE東北会」ということで、東北地方のお客様が集まった会場で、「7度の危機を乗り越えて」というタイトルでお話しています。佐竹の平安時代から今に至る歴史のなかで、少なくとも7度の危機があったと、それをメインに講演しました。ですから、今回もその内容で、お話させていただきます。

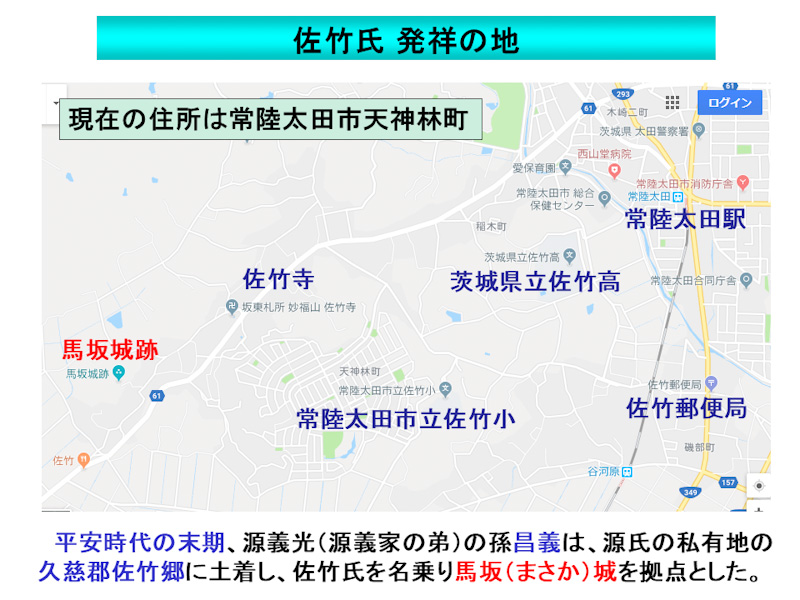

清和源氏を源流とする平安時代から現在に至る壮大な歴史絵巻のスタートです

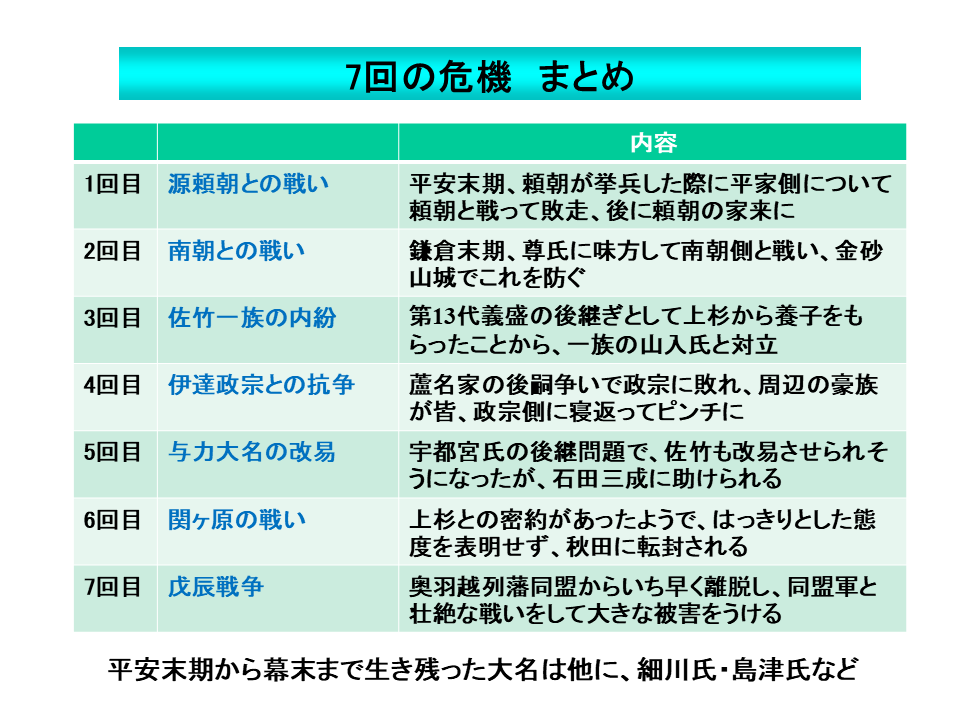

いよいよメインテーマの講演スタートです。そして、すべてを聴き終えた私は感動そのものでした。平安時代から現在に至る壮大な歴史絵巻を、佐竹南家21代の当主ご本人から、直接にナマのお話として聴くことができたわけです。スライド資料でも詳細に記述されています。その「7度の危機」の一覧(最後のまとめ資料)は次の通りです。

「7度の危機」に関するパワーポイント資料の枚数を数えてみたところ、全部で26ページでした。全てを紹介したいところですが、膨大なボリュームとなってしまいますので、「1回目 源頼朝との戦い」と「4回目 伊達政宗との抗争」、そして「7回目 戊辰戦争」の3つについて、紹介させていただきます。

「第1回目」は、佐竹さん作成の「家系図」から歴史絵巻は始まります。

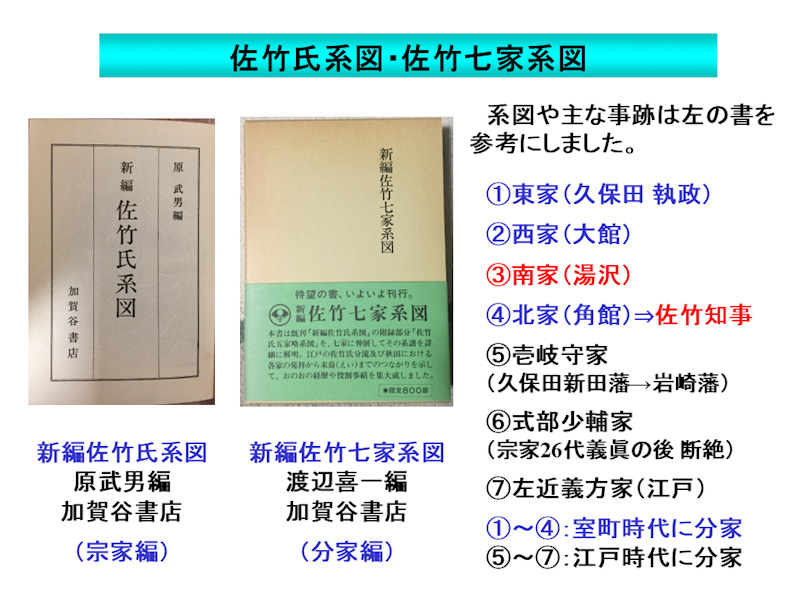

系図なのですが、自分で調べたというわけではなくて、佐竹家の歴史を調べられている奇特な方がいらっしゃって、宗家篇と分家篇が出ています。

系図なのですが、自分で調べたというわけではなくて、佐竹家の歴史を調べられている奇特な方がいらっしゃって、宗家篇と分家篇が出ています。

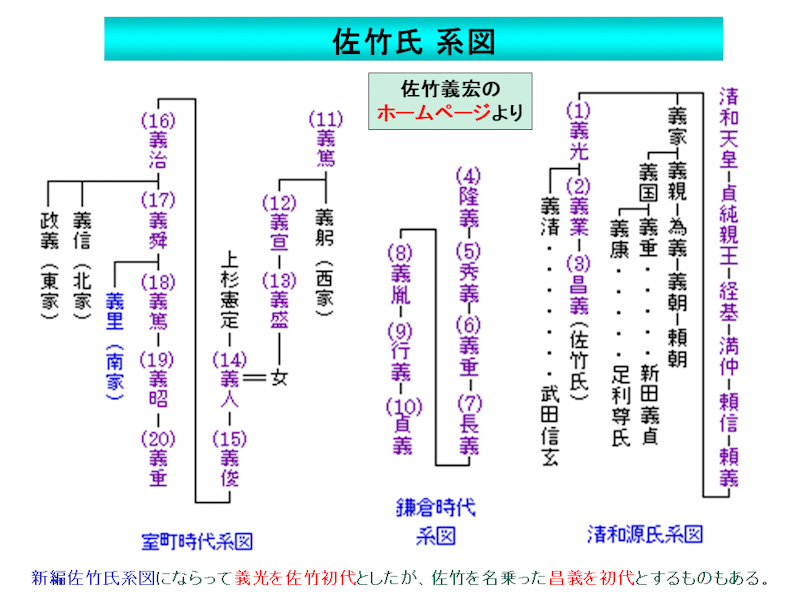

佐竹さんも補記されているように、Wikipediaをチェックしていると、「義光を初代とする説」と「昌義を初代とする説」の2つの見解が記述されていました。生成AI(Copilot)の力も借りて、理由を簡潔に記述すると…

義光を初代とする説 :

義光は清和源氏の一族で、佐竹家の祖先にあたる人物です。彼の子孫が常陸国(現在の茨城県)に土着し、佐竹家の基盤を築いたため、義光を初代とする見方があります。

昌義を初代とする説 :

昌義は義光の孫で、常陸国久慈郡佐竹郷に定住し、「佐竹」の名を名乗った人物です。彼が佐竹家の名を正式に確立したことから、昌義を初代とする説が一般的です

さて、佐竹さんの説明はというと…

義光を初代とするのは、武田は佐竹から始まったんだという…上から目線でしょうかね?(笑)…その視点も含まれているようです。それから鎌倉時代、室町時代と続きます。室町時代に上杉から養子を貰っているんですね。ひと悶着ふた悶着ありました…あとで説明しますけど…そのほかに、西家はですね、養子を貰う前に分家しているんですね。南家は一番最後に分家しています。

義光を初代とするのは、武田は佐竹から始まったんだという…上から目線でしょうかね?(笑)…その視点も含まれているようです。それから鎌倉時代、室町時代と続きます。室町時代に上杉から養子を貰っているんですね。ひと悶着ふた悶着ありました…あとで説明しますけど…そのほかに、西家はですね、養子を貰う前に分家しているんですね。南家は一番最後に分家しています。

土着がキーワードです。新田、足利もそこで土着したから、ということで名前を付ける。じゃあ武田は甲斐の国に土着したのかというと、実は茨城なんですね。常陸の国、那珂郡武田郷です。どうして甲斐に行ったかというと、狼藉を働いて左遷されたからです。そのおかげで、甲斐の国で力を付けることが出来た。もし、茨城に残っていたら、佐竹と争いになって、どっちかが滅亡するか、飛ばされたかになったのかなあ、と感じています。

さて、ここから「7回の危機」の具体的な紹介です。パワーポイントのスライドそのままではなく、ワードに一旦変換して、レポートさせていただきます。

源頼朝と闘う(1回目の危機)

()内の数字は「何代目」か、を表しています。

- 1180年後白河法皇の皇子の以仁王が平氏打倒の兵を挙げると伊豆蛭ヶ小島に流されていた源頼朝もこれに呼応して挙兵した。

挙兵当初の石橋山の戦いで敗れるも、上総広常・千葉常胤らを味方にして徐々に巻き返していった。 - この時、佐竹隆義(4)は平氏の家人として上洛しており、頼朝に対抗するように平清盛より命じられた。

太田城には留守居として隆義の子の秀義(5)がおり、当主上洛中のため頼朝の呼びかけには応えず、和睦に向かった兄義政が上総広常に斬殺されたこともあり、頼朝と戦う決断をした。 - 頼朝は富士川の合戦で平家軍を破った後、佐竹氏討伐のために常陸国府に布陣。秀義は、太田城は防戦に不適として金砂山(かなさやま)城に立て籠った。

- 頼朝軍は数千の兵で金砂山城を攻めたものの、要害堅固(標高412mの山頂の城)でなかなか陥落しなかったが、秀義の叔父 義季を内応させ、これによって秀義は敗走した。(辛くも逃れた秀義は岩穴で猿に餌をもらい生き延びたとも)

- その後、秀義は1189年に奥州藤原氏征伐に参加すると表明して頼朝に御家人として認められ、常陸北部の旧領を回復することとなった。

- 秀義は頼朝の奥州藤原氏征伐の際、源氏伝来の無地の白旗で参加したため、清和源氏の本流である頼朝から月印五本骨軍扇の家紋を与えられた。

第2回目、第3回目も紹介したいのですが、4回目の危機をコピーペーストします。

伊達政宗との抗争(4回目の危機)

- 伊達政宗は、佐竹氏の北上を警戒して次第に義重(20)との対立を深めていく。『人取橋の戦い(福島県本宮市)』

- 1585年、政宗が二本松氏を攻めたことにより、義重は救援の名目で蘆名氏との連合軍で出陣し、政宗と会戦する。

- 圧倒的な兵力差(連合軍30,000vs伊達軍7,000)により合戦は一方的で、政宗も絶体絶命であったが、かろうじて本宮城に逃げ込み日没を迎えた。

- ところがその夜、北条方の江戸氏らが義重本国に攻め寄せるという報が入ったため義重は撤退を決定した。(政宗の裏工作という説もあり。)

『摺上原(すりあげはら)の戦い(福島県磐梯町・猪苗代町)』 - 1589年、蘆名家の後嗣争い(政宗の同母弟vs義重の次男義広)を端に発した戦いで、後嗣となった蘆名義広が政宗に大敗することになった。

- これにより陸奥南部の諸勢力が伊達氏に寝返ったため、北からは伊達政宗、南からは北条氏直に挟まれて、佐竹氏は滅亡の危機に瀕した。

- この状況を打開するために、豊臣秀吉と通じ、石田三成や上杉景勝と親交を結んだ。

- 秀吉の後押しを受け、江戸氏を攻めて水戸城から追い出し、府中の大掾氏を滅ぼし、鹿島・行方の有力勢力を謀殺するなどして、常陸国内を統一した。

2回目でも3回目でもなく、この「4回目の危機」を紹介したのは、20代目当主の義重が登場するからです。生成AI(Copilot)に「義重のすごさ」を問うたところ、次の回答が返ってきました。

佐竹義重(1547年~1612年)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将です。彼の「すごさ」は、以下の点に集約されます。

「鬼義重」と称される武勇

義重はその勇猛さから「鬼義重」と呼ばれました。北条氏や伊達政宗といった強敵と戦い、関東や東北南部での覇権争いにおいて重要な役割を果たしました。

佐竹氏の全盛期を築く

義重は佐竹氏の勢力を大きく拡大し、常陸国(現在の茨城県)を統一しました。また、奥州(東北地方)の諸大名を束ね、「奥州一統」を成し遂げたと評価されています。

優れた外交力

義重は武力だけでなく、巧みな外交術でも知られています。豊臣秀吉と早い段階で関係を築き、北条氏や伊達氏との対立を乗り越えるために同盟を結ぶなど、戦略的な判断が光りました。

鉄砲隊の活用

義重は関東一の鉄砲隊を組織し、最新の冶金技術を導入して金山を活用するなど、経済力と軍事力を強化しました。

彼のリーダーシップと戦略は、佐竹氏を戦国大名としての頂点に押し上げました。

佐竹家は豊臣政権の六大将の一翼を担う!

義重と、その息子の義宣(21)の関係についてもドラマそのものです(義宣は偉大な父親を超えることが出来なかった…?)。1595年の太閤検地によって諸大名の石高が確定するのですが、義宣は54万6千石を安堵する旨の朱印状を秀吉から受け取ります。

この時期が佐竹家の権勢のピークで、豊臣政権の六大将(徳川・前田・島津・毛利・上杉・佐竹)と呼ばれるまでになります。

ところが「関ケ原の合戦」の際、義重が徳川側に付くべきだと、義宣(21代として家督は譲られています)に進言したにもかかわらず、石田三成に恩を感じていた義宣は、父親の意見を受け入れなかったようです。その結果、徳川家康より国替えの命令が下ります。もっとも、義重による懸命な工作なども奏功したようで、改易は免れます。そして秋田へ転封されるのです。

佐竹さんは「6回目の危機」として、そのときを描いています。一部をコピーペーストさせていただきます。

秋田への転封

・1602年5月8日、義宣は家康から国替えの命令を受けたが、このときは転封先が明らかにされなかった。10日後の17日、転封先が出羽国に決定したが、石高は未定だった。石高が20万石に決定したのは次の義隆(22)の時代であった。

・佐竹氏を改易しなかったのは、上杉(120→30万石)、毛利(112→37万石)を見ても、大大名を改易した際の反乱のリスクを考慮したと考えられる。

戊辰戦争(7回目の危機)

- 久保田藩は当初奥羽越列藩同盟に参加していたが、藩出身の国学者平田篤胤の思想に影響を受けた勤王派により、途中から新政府軍に寝返った。

- 勤王派の中心吉川忠安は、雷風義塾を創設して尊王思想を説くとともに、海防の充実・西洋技術の導入・教育改革・海外との貿易・殖産興業などを説き、これらを『開化策論』にまとめるなど、和魂洋才の先進的な人物であった。

- 忠安は藩主義堯(よしたか)(32)に尊王思想を説き、一藩での官軍(新政府軍)参加となった。忠安は軍事面の要職を一人で兼務し、作戦指導や武器弾薬の製造・供給の任で軍功を挙げた。

- 奥羽越列藩同盟軍を敵として領地の大半が戦火に晒され、しかも新政府軍に味方した周辺諸藩や西国諸藩の援軍の費用をすべて久保田藩が負担したため、藩財政は窮地に陥った。

- 戦後に新政府から与えられた恩賞は極めて少額であり、借財に耐えかねた久保田藩は貨幣鋳造で凌ごうとしたが、新政府により各藩独自の藩札発行・貨幣鋳造を禁止され、その後も密造を続けていたとして処罰された。

- 明治2年の版籍奉還で義堯は久保田藩知事となり、明治4年の廃藩置県で久保田藩は秋田県となった。また、明治9年の秩禄処分により旧士族に対する報酬も失った。

- 明治17年の華族令により、宗家には侯爵、南家には男爵が与えられた。

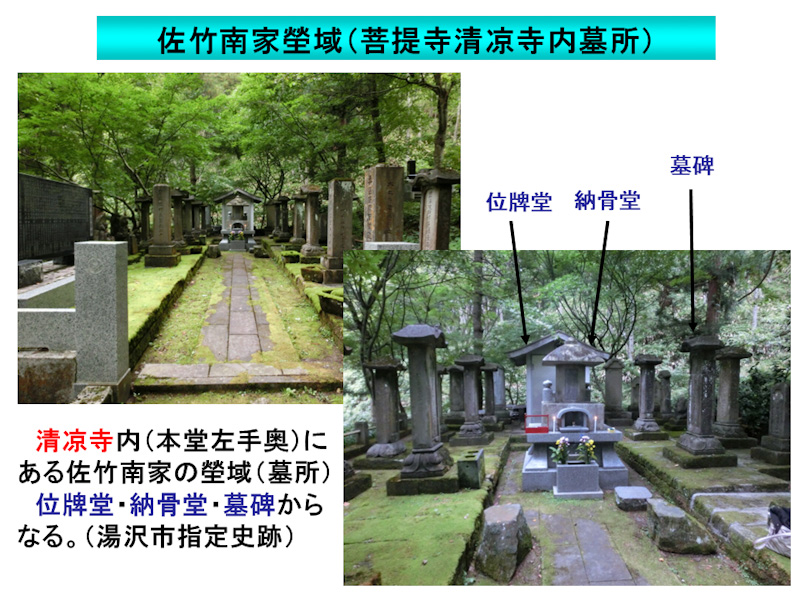

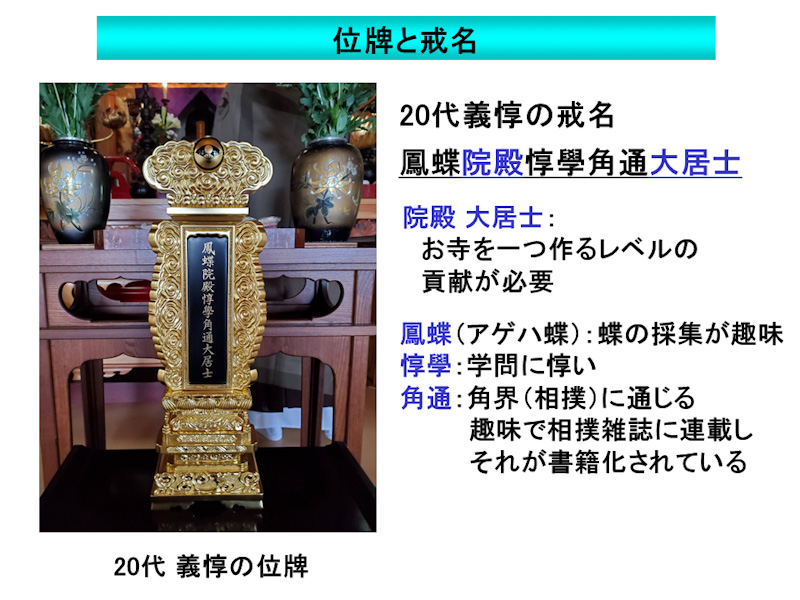

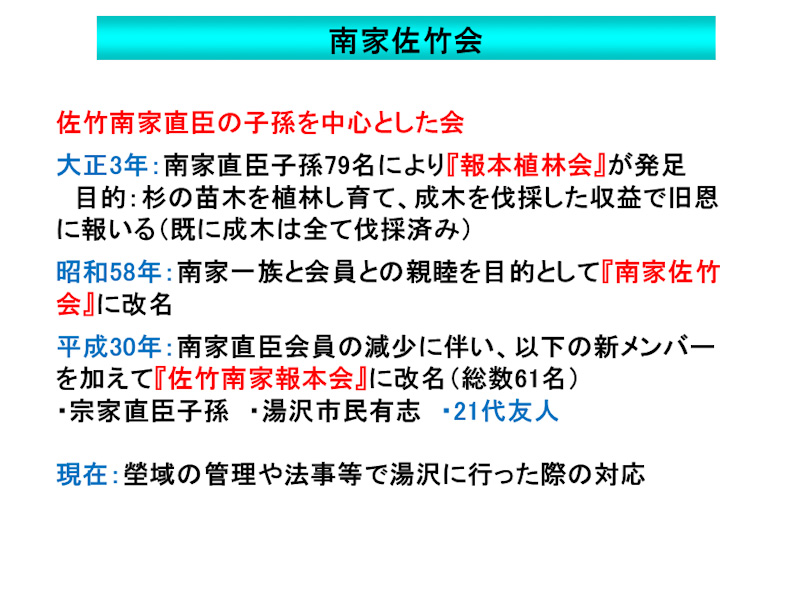

「7度の危機を乗り越えて」は、以上で完結です。そして、ここから佐竹さんは「現在の佐竹南家」について、お話しされます。拝見した画像・資料を抜粋して紹介します。私のコメントは不要ですね。

今私は、こうして実況中継風にレポートしているのですが、「廣器会」のライブ講演の際に感じた、佐竹さんから伝わってくるお人柄を、振り返っています。それもあって、生成AIに次のような質問を投げてみました。

(質問)

佐竹氏の明治時代以降の華族7家は、佐竹侯爵家、佐竹子爵家、佐竹男爵家(義脩)、佐竹男爵家(南家)、佐竹男爵家(北家)、佐竹男爵家(東家)、佐竹男爵家(西家)、とありますが、私は(南家)の21代当主、義宏さんの「廣器会」講演をお聴きしたことで、感銘を受けました。南家と他の6家の違いといいますか、すばらしい点を紹介してください。

(回答…Copilot)

佐竹南家は、佐竹氏の分家の中でも特に興味深い歴史と特徴を持っています。他の6家と比較して、南家の素晴らしい点を以下にまとめてみました。

- 歴史的背景と役割

佐竹南家は、佐竹義舜の四男である佐竹義里を祖とし、戦国時代に常陸国太田城の南に住したことから「南家」と呼ばれるようになりました。その後、秋田転封後には湯沢を拠点とし、地域の守りや発展に大きく貢献しました。湯沢城を居城とし、地域の防衛や統治において重要な役割を果たした点が他の分家と異なる特徴です。 - 地域社会との結びつき

南家は、湯沢を中心に地域社会との深い結びつきを築きました。湯沢七夕絵どうろうまつりなど、地域文化の発展にも寄与しており、地元の人々から「湯沢様」として親しまれてきました。このような地域密着型の活動は、他の分家には見られない南家の魅力の一つです。 - 現代における活動

現在の21代当主である佐竹義宏氏は、歴史的な家系を継承しながら、現代社会においても活躍されています。彼の講演活動や企業経営、地域貢献は、南家の伝統を現代に生かす素晴らしい例です。特に「廣器会」の講演では、歴史やリーダーシップについての深い洞察を共有し、多くの人々に感銘を与えています。 - 文化財と記録の保存

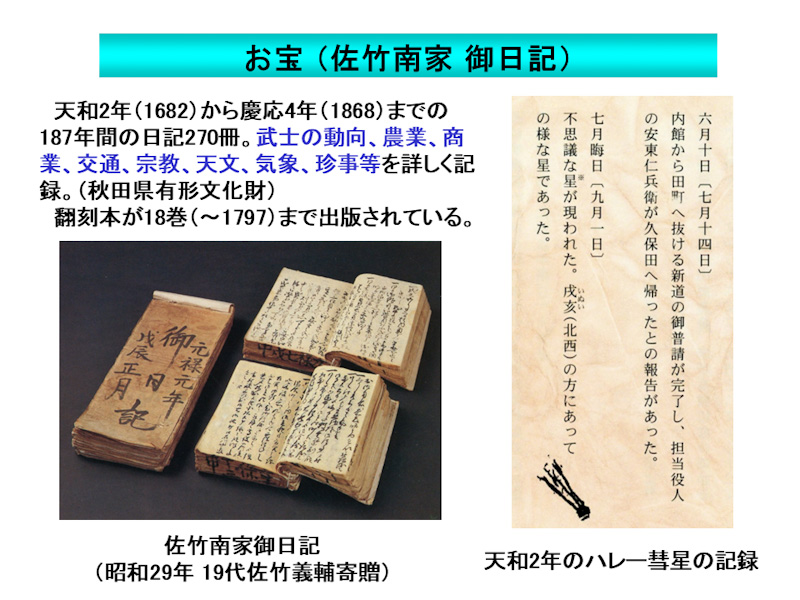

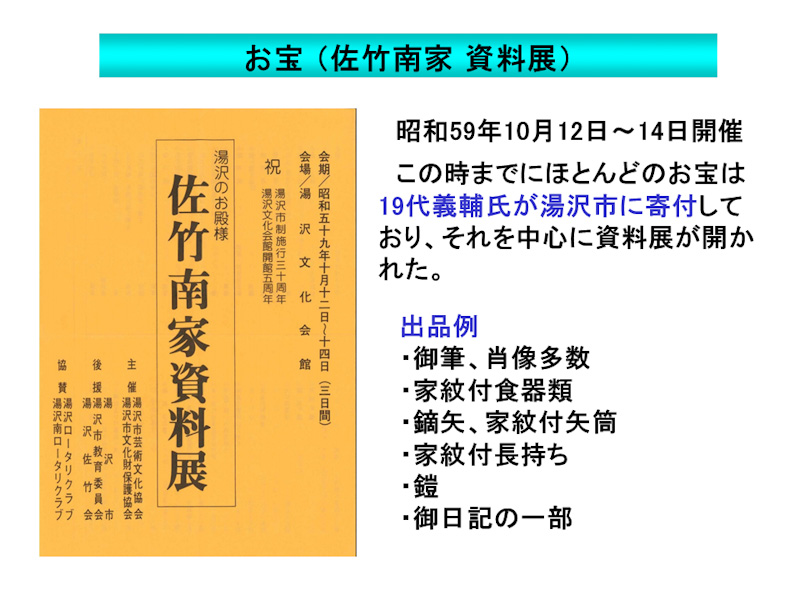

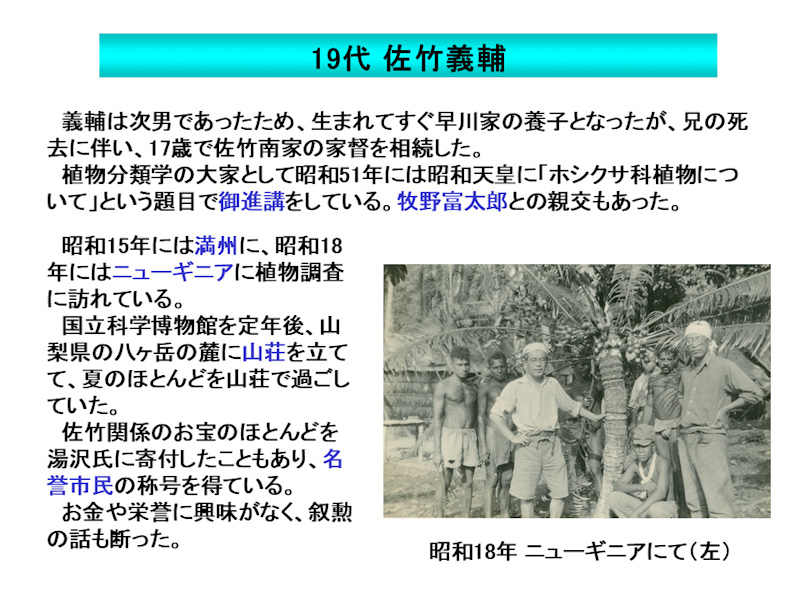

南家は、1682年から1868年までの「佐竹南家御日記」という詳細な記録を残しており、これが秋田県有形文化財に指定されています。このような文化財の保存と活用は、南家の歴史的価値をさらに高めています。

南家の魅力は、歴史的な背景だけでなく、地域社会との結びつきや現代における活動にもあります。義宏氏の講演を通じてその魅力を感じられたのは、まさに南家の素晴らしさを体現しているからでしょう。他にも気になる点があれば、ぜひお聞かせください!

まるで「生成AI(Copilot)氏」も廣器会に参加しているかのようなコメントです。嬉しくなりました(笑)。

さて、1時間半を予定していた講演も、残りわずかです。「7回の危機」で、終わるのかな…と思っていたのですが、佐竹さんは、最後に「8回目の危機」と題して、佐竹南家21代当主の「承継についての今この時の想い」をお話しされています。第12回廣器会に参加したすべてのメンバーが、「当主としての想い」を深く受けとめました。

そして最後は質問タイムです。廣器会メンバーKさんの質問と佐竹さんの回答を紹介し、第12回廣器会レポートを終えることにします。

400年続いた、その当主であられるということは、何なんでしょうか…?

ありがとうございました。400年の歴史にかかわる家系の方は、はじめてお会いしたんですけど、どういう風にお訊きしたらいいのか、わからないんですけど… 佐竹さんにとって、400年続いた、その当主であられるということは、何なんでしょうか…?

私は佐竹家に生を受けたわけですが、せっかくだから、それをエンジョイした方がいいかな、と思ってるんです。ですから自分も歴史を調べて、こういうかたちで皆さんにお話したり…それができるのは、私が佐竹家に生まれたからだと受けとめています。

せっかくの機会をいただいたわけですから、それをうまく使って、いろいろと楽しんだらどうかな…と感じています。

普段、会えないような人たちと会えたりするんですよ。味わえないような体験をさせていただきました。とてもありがたかったかなあ、って思います。今回も、このような機会をいただいてお話しできる、というのも、そこにつながっていると感じています。

しばらく間があきます。すると、会場の誰かが・・

今のお話をお聴きして、じ~んと来ました。

と、ポツリ小さな声が聞こえました

坂本

佐竹義宏当主、ほんとうにありがとうございました!

坂本樹志

佐竹さんのホームページです。

佐竹家の歴史がさらに詳細に書かれています。

***

***

レポーター紹介

坂本 樹志

坂本 樹志

株式会社コーチビジネス研究所 顧問 CBL認定コーチ 中小企業診断士

広島県出身。大学卒業後、大手化粧品会社に入社。財務、商品企画開発、販売会社代表取締役、新規事業開発、中国上海・北京駐在、独資2社設立し総経理等を歴任。その後CBL認定コーチとなり、エグゼクティブコーチとして活動開始。『カウンセリング&コーチング クイックマスター(同友館)』『格闘するコーチング(かんき出版)』など著書・執筆多数

WEB構成

水野 昌彦

水野 昌彦

アイデアルブランズLLC 代表 ブランド・デザイナー 中小企業アドバイザー

美大卒業後プリンター・電子機器メーカー、独立デザイン事務所を経て自動車メーカーデザイン部でカーデザインに従事、エンブレムデザイン全般担当を契機としてブランディングに深く関与。ブランド体系構築をリーディング。2021年独立・法人化、代表に就任。「かんがえ方のデザイン」を提唱し中小企業のブランド・デザイン振興を支援している。