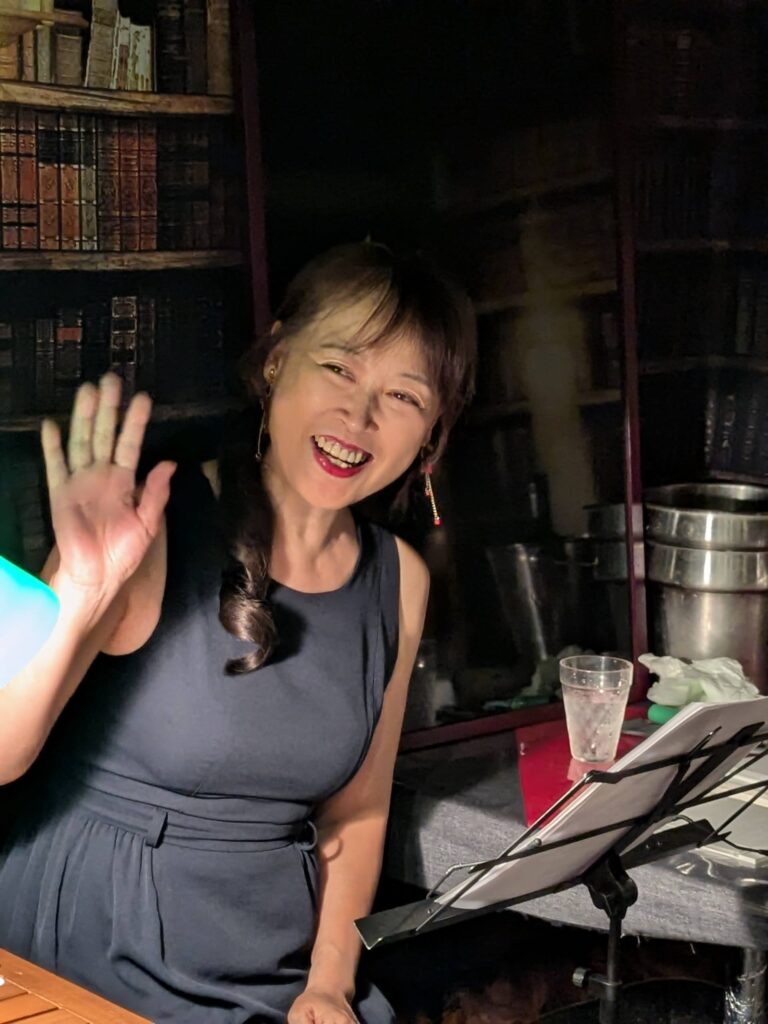

『文芸・演劇サロン』、小川優子さんの講演です

<第17回「廣器会」講演会レポート>

開催日時 2025年8月21日(木)18:30-22:00(懇親会 20:00~22:00)

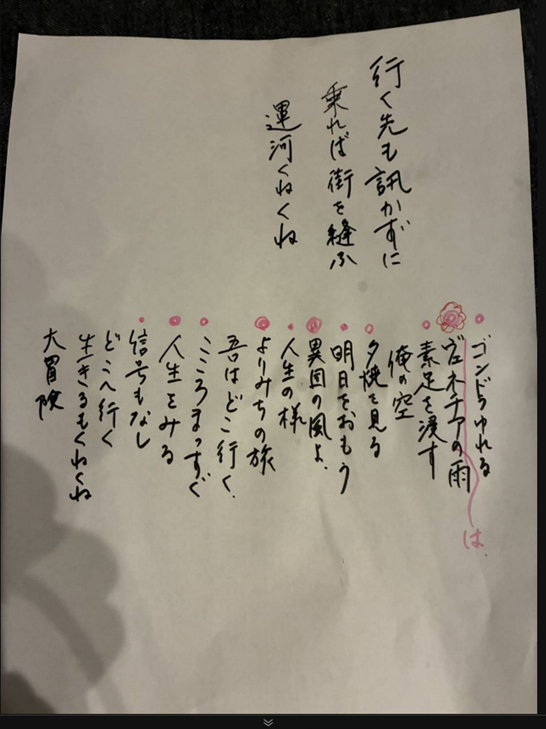

開催場所 文芸・演劇サロン 銀狐

東京都台東区下谷2-13-15

https://9ingitsune.studio.site/

毎月1回の開催を重ねてきた「廣器会」も、今回が17回目となりました。うち15回は、(株)コーチビジネス研究所 飯田橋セミナールームでの講演です。飯田橋を飛び出しての回は、第7回「企業訪問レポート~アシザワ・ファインテック」以来となる入谷の『文芸・演劇サロン』となりました。講演をお願いした小川優子さんが経営する『銀狐』(お店の名前)に、廣器会メンバーが集います。

ネットで「短歌バー銀狐」と検索したところ、トップにホットペーパーグルメ…「銀狐(入谷/ダイニングバー・バル)」が表示されます。紹介文は「演劇や短歌に関する希少な本や雑誌もあり、図書館のような感覚でご利用いただくのも大歓迎。演劇や短歌に詳しい方や関係者の来店もあるので、お好きな方にぴったりです。」

否が応でも期待が膨らみます。JR鶯谷駅を降り「入谷口通り」を進み、根岸3丁目の交差点から「金杉通り」に変わった最初の小路を右に曲がると、木々に包まれた「織姫神社」が迎えてくれます。大通りの喧騒はどこへやら…『銀狐』は神社の隣の小さなビルの1階です。しっとりとした佇まいは、小川優子さんの美意識がほんわりとに漂っているようで、非日常の空間に私を誘ってくれました。

小川さんは、高校の教師を長く勤められ、退職後、すぐにこのお店をオープンされています。「短歌バー・文芸バー」としての認知が広がり、文芸を愛する人たちが集まって、ここでおいしいお料理、日本酒や焼酎、ウイスキーなどを味わいつつ会話を楽しむ、という交流の場になっています。

小川優子さんは、企業を経営されています

「実はいっぱいいろんな夢がありまして、将来的にやりたい事業とかを考えたときに、やっぱり会社にしておかないと面倒くさいかなぁ、と思いまして、法人の形態で運営しています」と、小川さんご自身も企業の経営者として、お店を運営されています。

今回、廣器会講演を引き受けていただいた経緯を、小川さんは次のようにお話しされました。経営者の集まりである「廣器会」の存在を、小川さんはしっかりPRしてくれています(笑)。

今回皆さまの前でお話しさせていただこう思った一番の理由は、皆さんにアドバイスをいただきたいな、という想いが、心の中の根底にあったからです。非常に図々しい考えなんですけれども、赤ちゃん社長として、先輩方に何か末永く、教えを請うことができれば、ということを考えております。

そして、講演のテーマを「一貫性」としたわけについて、お話が続きます。京セラの稲盛和夫さんが登場します。

ありがちな内容だと思いますが、「一貫性を持ってやっていけば、きっと絶対それは通じるようになる」という話になりますよね。例えば京セラの稲盛和夫さんは、「思いは必ず通じるから、ずっと思ってなさい」ということを著書の中でもおっしゃっています。私はそのことを、本当に心から実感して今までやってきました。皆さんの場合は、もっともっと早くからそのことを実現された方ばかりなので、それだけだと釈迦に説法になってしまいます。ですから、私が経験し強く感じることができた、2つのことを中心にお話させていただこうと思います。

高校の教師をひたすらやって来た私です。特別な何かを持っているというわけではありません。ただ「その一貫性の思い」だけでここまで来れたことをお話しすることによって、「やっぱり一貫性って正しいんだな…」というふうに確認をしていただけるといいな、と思います。

幼少期からの信念を貫くために、恵まれなくても不器用でも続ければできると信じ続けてきました。相手にどう思われようとも、こちらからは愛と信頼を送り続けることに心を砕いてきた人生です。

外見や地位や装飾で人を判断する世の中であるということを理解したうえで、中身の人間性はどんな場面でもブレることなく生きる。そして、私自身は、相手の外見や状況や環境がどう変わろうとも、それによって態度を変えない(友が大臣になろうともスターになろうともへつらわず、乞食になろうとも軽んじない)。

出会った人すべての連絡先を、私から消すことは一度もありません。、いつかまたのご縁を信じてきたからです。

それからもう一つは、その一貫性の具体的なこととして、短歌とか和文化に対する思いがあります。その短歌とか和文化ということをこれからもずっと大切に守っていくために、小さい時から思い続けてきた、そのことをお話ししたうえで、皆さんにも今日は、短歌の入り口となる「言葉のお話」を後半させていただきたいなと思います。

さきほどA4の紙を半分に切っていたのを見てらっしゃったと思いますが、悪い予感をされてるんじゃないかと思いますけれども…(笑)、何かちょっとその「さわり」みたいなところをお話しさせていただこうと思っています。

ここは「短歌バー」「芸術バー」…そんな名前つけていて、短歌関係の方や演劇関係の方がたくさんお見えになります。演劇がなぜ出てきたかというと、高校教員をやっていた間に25年間演劇の顧問をやってきたんです。その25年間の顧問生活の中で、かなり真剣になってしまいまして、生徒よりもむしろ夢中になってしまったことがあって……

『銀狐』は「縁が縁を呼ぶ異空間」!

自分のやってきたことのために頑張るという気持ちで来たところ、すごい奇跡ばかり起きています。ここのお店を開いてからも、信じられないようなご縁ばかりいただいて、今回「廣器会」の皆さんとの出会いもそうなんですけれども、なんと45年前に最後に別れた、たまたま後輩とか同級生がもう3人も来ています。この「銀狐」に。私が店を開いたことは全く知らなくて、偶然、たまたまなんです。……

これについてはその「奇跡」がこの後の懇親会でレポーターの私にも起こったのですが、それは文末にご紹介します!1

小川さんの滑舌はとてもなめらか。明るいトーンの声音と相まって“小川さんワールド”が「銀狐の時空」に広がっていきます。

短歌、そして芸術の分野に話が展開してきました。ここで小川さんのプロフィールを紹介します。

小川優子さんプロフィール

株式会社『和芸韻(アゲイン)』代表取締役社長

文学修士、『短歌21世紀』選者、副編集長

現代歌人協会会員、中日文化センター講師、NPO日本学校教育演劇会理事

1964年福島県生まれ、1992年より『アララギ』に入会し清水房雄に師事。2001年第一歌集『路上の果実』上梓。2008年よりアララギ後継誌『短歌21世紀』選者。2020年『流浪の果実』上梓。 2024年都立高校教員を退職し、文芸サロン『銀狐』をオープン。

現在、株式会社『和芸韻(アゲイン)』代表取締役社長。文学修士。『短歌21世紀』選者、副編集長。現代歌人協会会員、中日文化センター講師。NPO日本学校教育演劇会理事。

1時間半の講演は2部構成でした

前半は、小川さんの人生ヒストリーです。「手に汗握るスペクタクル」と思わず言葉にしてしまいます。私たちひとり一人の人生は、当然のごとくその人だけのものであり、オリジナルです。ただ小川さんの人生…特に、お茶の水女子大学(修士)を経て、高校教師という職を得るまでの時の流れは、「壮絶」そのものです。ただその語り口は、あくまでも「明るい」!

目の前でお話をお聴きした私は(たまたま一番近くの席)、小川さんの魅力にどんどんかすめ取られていくようでした(汗)。

その前半のお話もお伝えしたいところですが、それは当日『銀狐』に集った廣器会メンバーだけの「特典」とさせていただきます(笑)。

後半の「短歌の入り口となるお話」を、ここから紹介させていただくことにします。

さて、ご多分に漏れず「廣器会」も生成AIを導入しておりまして(笑)、主宰者で(株)コーチビジネス研究所 中村 取締役が「講演の要約」をつくってくれました。レポート制作メンバー一同、「これはすごい!」と、感嘆したこともあり、以下「ほぼ*そのまま」を引用しつつ進めていきたいと思います。

*一部漢字の充てが不適切なところがあり直してます。

まずは「ハイライト」から。

ハイライト

“思いが必ず通じるから、ずっと思ってなさい”

— 稲盛和夫

“眼差しが本当に愛って眼差しでわかるんじゃないですか。”

— 小川さん

“とにかくここで諦めたり死んだりしちゃダメ。とにかく生きる。頑張る。そして勉強も頑張る。そして自分で清潔感を保ったりできることを自分でやって技を磨く。”– 小川さん

“人間ってやっぱり表に来てるもの、表の姿っていうものでしか見ないっていうのが現実”– 小川さん

“自分の人生を豊かにしてくれた数々の文化活動、具体的には文芸、音楽、美術、演劇等の表現者が困っている問題を解決し、発見し、そして、その技量や知識を後進に伝えたり、広めたりしていくこと。”

— 小川さん

“表現者は器になるだけなんだ。自分というものを全部捨てなさい”

— 人間国宝の先生

“私はただただ思いをひたすらに願うだけ。一つのことを願うだけ。そしてブレないこと。誰かに言われたからそれやめるとか、あとは自分が弱気になってそれを手放すということがない。”

— 小川さん

“プチ努力でもやめないっていうことが大事なんだなと思ってるんですね。”

— 小川さん

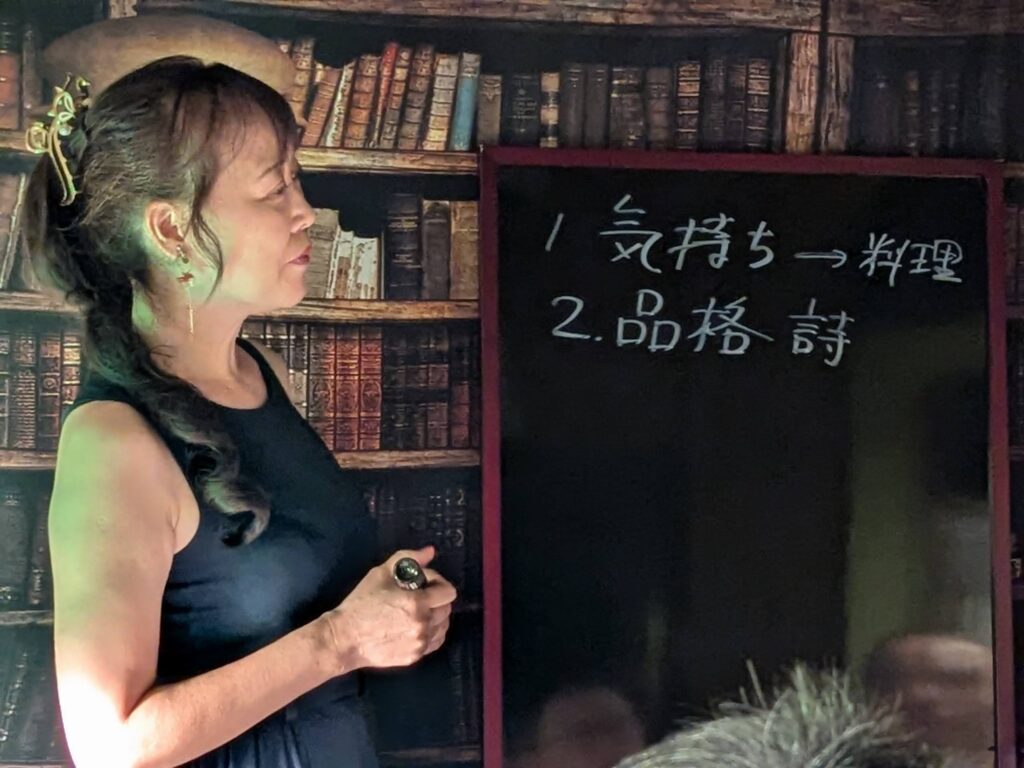

“気持ちを生で入れない。気持ちを料理、料理して入れるだけ。”

— 小川さん

“日本語は後者後ろに話すことが重くなるように作られているんです。”

— 小川さん

揺るぎない思いを持ち続けることの重要性

4歳の時に読んで、自身の境遇に照らし甚く感動した「みにくいアヒルの子」。*1 以来57年間、一つのことをひたすらに願い、ぶれない気持ちで来た結果、多くのご縁やお力に恵まれ、奇跡的な出来事が起きているという、小川さんの哲学。

・事例

開店したお店に、45年前に最後に別れた後輩や同級生が3人も偶然訪ねてきた。彼らは小川さんが店を開いたことを全く知らなかった。

・これは、小川さんが「ぶれない気持ち」を持ち続けた結果として起きた「信じられないようなご縁」「すごい奇跡」の一例として挙げられている。

・要点

・ 一つのことをひたすらに願うだけ。

・ブレないこと。

・誰かに言われたからそれやめるとか、あとは自分が弱気になってそれを手放すということがない。

・説明

小川さんの息子さん(当時15歳)は当初、文楽を変革しようという意図を持っていたが、人間国宝の師から「表現者は器になるだけで、自分を捨てなければならない」と諭され、その道を軌道修正した。小川さんも、日本の文化を多くの人に伝えたいという根本的な願いは変えず、その思いを持ち続けた。その結果、57年間ぶれない気持ちでいたことで、神様が助けてくれているかのように、多くの支援や奇跡的な縁(45年ぶりに旧友と再会するなど)に恵まれたと語っている。

*1 皆様ご存じかとは思いますが改めて。「みにくいアヒルの子」は、他のアヒルたちから「みにくい」といじめられて育った主人公の白鳥が、実は美しい白鳥であったと気づき、本当の家族と居場所を見つける物語です。主なテーマは、外見や境遇に囚われずに自分の価値を信じ、ありのままの自分を受け入れること、そして、異なる外見や境遇を持つ存在がお互いを理解し受け入れる、多様性と受容の大切さを教えてくれます。

アララギ派の短歌の精神と話者の経験

小川さん自身の経験を通して、短歌のあり方について語られた。小川さんは、アララギ派の重鎮、清水房雄先生に無理やり短歌の世界に引き入れられた。先生の妻を亡くした直後の歌に心を打たれファンレターを書いたのがきっかけだった。アララギ派は、スター歌人を生まず、コンクールにも出品しない。これは、プロの歌人が素人のコンクールに出るべきではないという考え方に基づいている。その姿勢は、派手さはないが本物の味を守り続ける地味な蕎麦屋や寿司屋に例えられ、流行りに乗るのではなく、短歌の基本となる本質を絶やしてはいけないという考えを伝えている。

• 要点

・ アララギ派は、斎藤茂吉や伊藤幸男たちが作った冊子から始まった結社である。

・アララギ派は真面目な歌を詠む人が多く、いわゆるテレビスターのような歌人は出ていない。

・アララギ派の特徴の一つは、コンクールやコンテストに自分の歌を出さないことである。プロの歌人なのだから、コンクールに出るのはおかしいという考え方。

・短歌の奥義、一番の基本のところは絶やしてはいけない。

• 事例

『先に死ぬしあはせなどを語りあひ遊びに似つる去年までの日よ』*2

・小川さんが10代の終わりに新聞で見て涙が止まらなくなったという、清水房雄先生が奥様を亡くされた直後に詠んだ歌。

・「妻と『私が先に死ぬ』『いや俺が先に死ぬ』と、どちらが先に死ぬかという幸せを語り合った日々は、まるで遊びのようだった。ほんの去年までのことなのに」という意味。

・小川さんはこの歌の、愛の表現に衝撃を受けたと語っている。

*2 「去年まで」は<こぞまで>と詠みます。

短歌の作り方の基本

短歌は誰でも作ることができる。少々の日本語があれば、国籍も関係ない。実際にフィンランドからの旅行者が見事な短歌を詠んだ例も紹介された。良い短歌を作るためには、特に大事なことが3つある。

• 要点

・気持ち(喜怒哀楽)を入れること:

気持ちのない短歌は標語や宣伝文句になってしまう。ただし、気持ちは「生」で入れず、「料理」して入れる。嬉しいなら「今日のバナナはやたら黄色い」のように、情景で気持ちを表現する。

・品格を大事にすること:

アララギ派の考え方で、詩的であること(日常会話をそのまま入れない)と、思いやり(人を傷つけたり、人格否定をしない)が品格に含まれる。

・言葉に敏感になること:

言葉の順番や少しの違いで意味が全く変わることに気づくことが大事。

• 説明

短歌で一番大事なのは気持ちを入れること。ただし、「嬉しい」「悲しい」と直接的に書くと稚拙になるため、情景描写などに託して表現する(気持ちを料理する)。次に大事なのは「品格」。これには詩的であること、そして人を傷つけない思いやりが含まれる。この2つがあれば、リズムや個性といった他の要素は後からついてくる。

• 事例

『この場所に自分を見つけまたなくす旅人の道再び続く』

・日本語をアニメで覚えたというフィンランドからの旅行者、トーマスさんが詠んだ歌。

・日本語が堪能でなくても、気持ちを表現することでこれほど見事な短歌が詠めるという実例として紹介された。

短歌における日本語のニュアンス

良い歌を詠むためには、言葉の細かな違いに敏感になる必要がある。言葉の順番、組み合わせ、助詞一つで歌の意味や印象は大きく変わる。

• 要点

言葉の順番で意味が変わる:「田んぼのすべて」と「すべての田んぼ」は違う。

言葉の組み合わせで評価が変わる:「男くさい」は褒め言葉だが、「臭い男」は悪口。

日本語は後にくる言葉が重要になる:英語の ‘I love you’ と違い、日本語は動詞が最後に来る。そのため、短歌も最後の「結句」が大事であり、会話でも後から言うことの方が重要になる。

• 事例

・「田んぼのすべて」と「すべての田んぼ」

作者は同じ意味だと思っていたが、全く違う。「リンゴのすべてを食べた」は芯や皮まで食べたこと、「すべてのリンゴを食べた」はそこにあった複数のリンゴを食べたことを指すように、言葉の順番で意味が異なる。

・「男くさい」と「臭い男」

「男くさい」は褒め言葉だが、「臭い男」は悪口。同じ漢字を使っていても、組み合わせや送り仮名で全く違う意味になる。

・「美人だけど残念な人」と「残念だけど美人な人」

多くの人は後者を好む。日本語は英語と違い、最後にくる言葉が重要になる(重くなる)ように作られている。言いたいことは最後に持ってくるべきだという例。

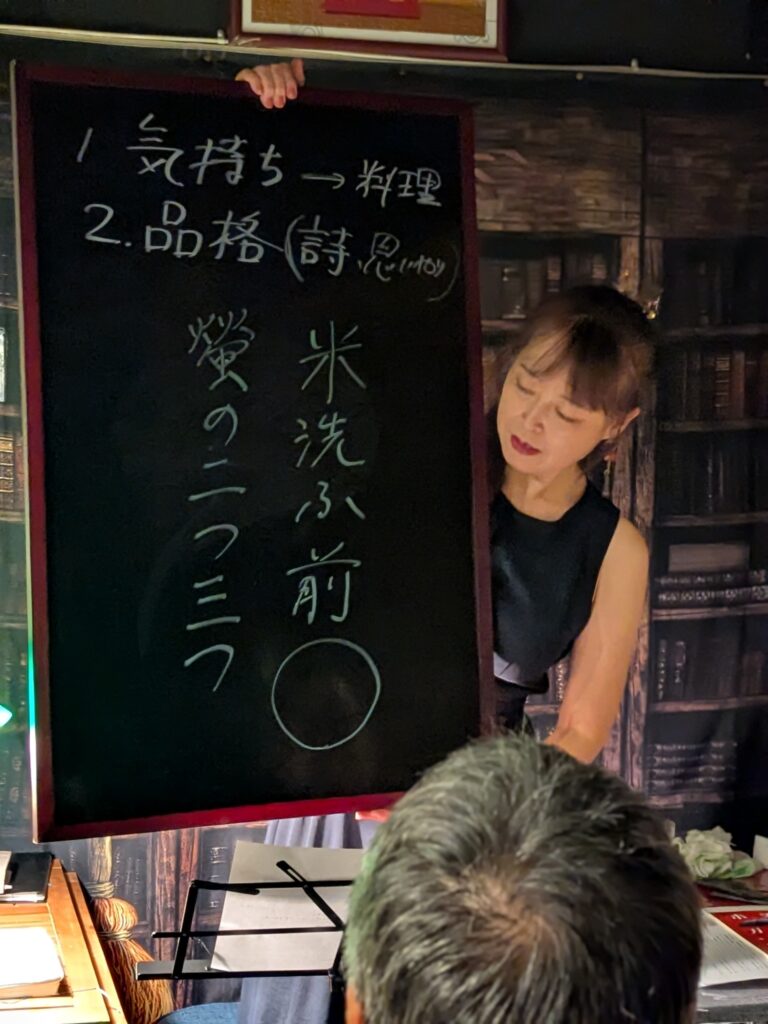

助詞「を」がもたらす動きの表現

助詞の「を」は、単なる対象を示すだけでなく、動きや経過を表現する力があり、詩歌をより生き生きとさせることができる。

• 要点

助詞に敏感になること。たった一文字に気を使うようになると、歌は格段に上手くなる。

• 説明

「米洗ふ前_ホタルの2つ3つ」という句で、助詞に「に」を入れると「米を洗う前に蛍がいる」という静的な情景になるが、「を」を入れると「米を洗う前をホタルが行ったり来たりしている」という動きのある情景が浮かび上がる。この「を」は方向を示す助詞の働きを持ち、詩にダイナミズムを与える。

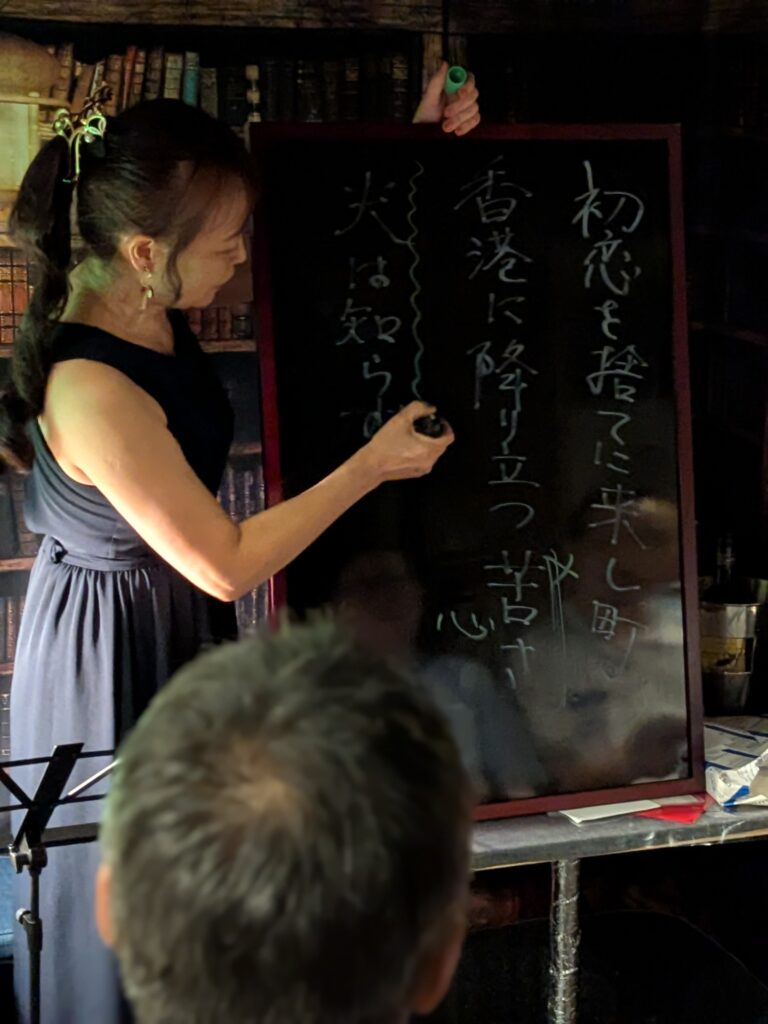

短歌の推敲:初心者の作品を例に

初心者が作った短歌を例に、より良い歌にするための具体的な推敲方法を学ぶ。

• 要点

・楽しい、悲しい、嬉しいといった直接的な感情の言葉を入れると、歌が稚拙になる。

・短歌は主語が一つでないと、内容が散漫になる。

・物語を説明しすぎず、描写を心がけること。

• 作例

『初恋を捨てに来し町香港に降り立つ苦さ夫は知らず』

・問題点1:直接的な感情表現。「苦さ」という言葉は、作者の感情を直接的に表現しすぎており、稚拙な印象を与える。読者の想像の余地を奪ってしまうため、「心」などの言葉に置き換えて、その心がどのようなものかを読者に考えさせることが望ましい。

・問題点2:複数の主語。この歌では、「私」が香港に降り立ったという主語と、「夫は知らない」という別の主語(夫)が登場してしまっている。短歌は主語が一つである方が、焦点が定まり、構成が安定する。

・解決策:「夫は知らず」を「夫に告げず」と修正する。助詞「に」を使うことで、「夫」は目的語となり、歌全体の主語が「私」一人に統一される。

・問題点3:説明過多。「初恋を捨てに越し」という部分は、物語を説明しすぎてしまっている。

・解決策:この部分を具体的な「描写」に置き換える。例えば、「百万の夜景きらめく香港に」のように、目に見える情景を描写することで、歌に深みと情景が生まれる。

さて、1時間半の講演もフィナーレです。小川さんはご謙遜にもおっしゃいます。

一番赤ちゃん社長として、先輩方に何か末永く親しんで教えを請うことができればと考えているため、皆さんにアドバイスをいただきたい。

続けて、

「社長万葉集」を出すので、ぜひ一緒に短歌をやっていただきたいです。

と、驚きの提案を投げかけます。(汗)

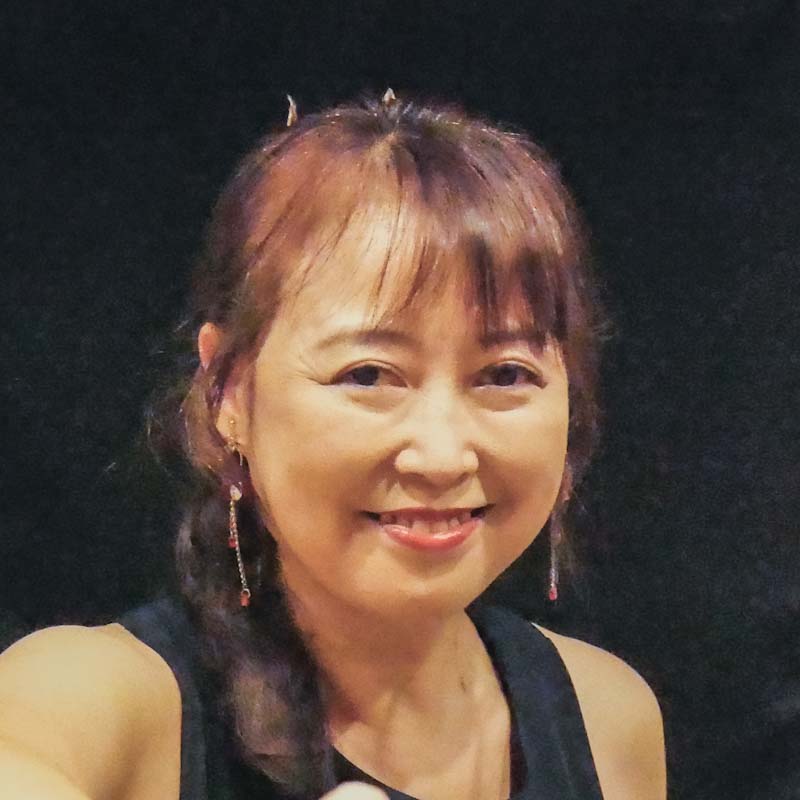

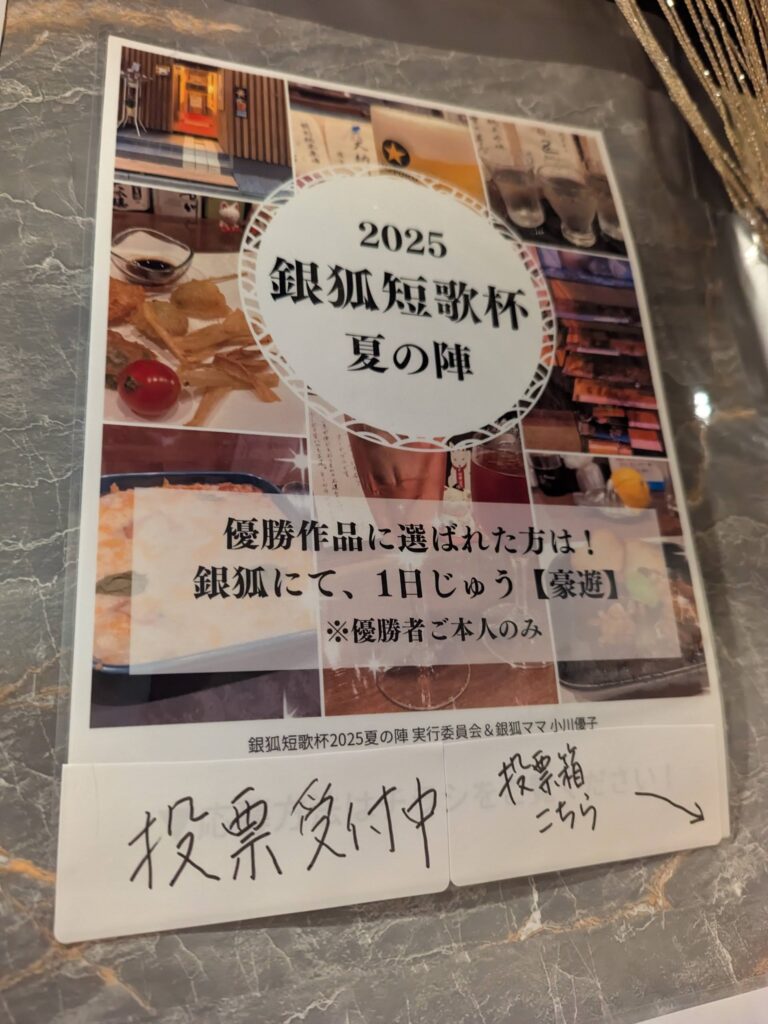

その伏線だったのでしょうか、当該レポートの最初あたりで、「さきほどA4の紙を半分に切っていたのを見てらっしゃったと思いますが、悪い予感をされてるんじゃないかと思いますけれども…(笑)、何かちょっとその触りみたいなところをお話しさせていただこうと思っています」と、小川さんが言葉にされていた「ワーク」は「短歌創作」でした。

廣器会メンバーも「短歌創作」にチャレンジ!

与えられた宿題は2題。作例にあった、

「_____ _______香港に降り立つ心夫に告げず」の前の五と七の言葉である「たらららら/たらららららら」の部分(5・7の12音)を説明的でなく描写を用いて創作する。

もう一つは、水の都を舞台にした、

「行く先も訊かずに乗れば街を縫ふ運河くねくね________ 」

の後の七の言葉「たらららららら」を創る、というものです。

確か10分くらい時間を頂いたでしょうか。ほぼ皆がつくり終えたところで、皆さんが楽しみにしている「懇親会」となりました。

懇親会が始まってしばらくすると、小川さんはカウンターの内側に移動し、熱心に何か綴っています。つまり、廣器会メンバーが創作した作品を評価しているのですね。私はチラリチラリその様子をうかがっていたのですが、小川さんの真剣な姿が「如実に」伝わってきました。私も当然つくっていますから、得も言われぬ心持ちです(汗)。

まあそれはともかく…… 1ヵ月に1度集まるメンバーと楽しく歓談します。

私たち廣器会メンバーは「歌人の評価」を実感します!

花○が最優秀、二重◎が優秀賞として、懇親会の後半に発表されます。小川さんのプロの解説に感動です。盛り上がりは最高潮に……

『銀狐』は「縁が縁を呼ぶ異空間」!~レポーター編

- 前半で小川さんが、安積女子高等学校(現在は共学)出身であり、全国合唱コンクールの最優秀賞(金賞)を獲得したことを話されたのですが、私は小学4年生の時に「広島少年合唱隊」に入隊して合唱の素晴らしさに目覚めています。大学の4年間、混声合唱団三昧の生活でしたから、「合唱オタク」であると自負しています。安積女子高校の金賞受賞は鮮明に記憶しており、その時のライブが収録されたレコード(30㎝LP)も買っています。ここがまず最初の驚き。

そして小川さんは、懇親会になって、たまたま私の隣に居て、少しだけ会話を交わしていた方のことを、「けいこさんも合唱をされていますよ、とても熱心に…」と、紹介されたのですね。

けいこさんは、小川さんに短歌を学ぶため「銀狐」に通っている方で、当日私たち廣器会メンバーに対して、「おもてなし」を買ってでてくれていました。

そこから私とけいこさんの会話は意外な展開に……

私が4年間合唱三昧であった大学の混声合唱団に、けいこさんも所属しており、現在もOB会の運営に汗を流されているのです。OB会会長はNさんで、そのNさんの1年後輩が私なのですが、学生指揮者であったNさんに厳しく鍛えられ、私も3年生のときに学生指揮者を務めています。ケイコさんは私とツーショットの写真を、早速Nさんに送っています(LINE)。暫くしてNさんから「驚きの反応」が、ケイコさんのLINEに届いています。

さて、このレポートを書くにあたって、深く後悔の念に捉われたことがあります。翌日朝に、LINEでつながったケイコさんに、次のメッセージ(お願い)を送っています(10:20)。

けいこさん

おはようございます。昨日の「ご縁」には驚きました。『バー銀狐』には、スピリチュアルが宿っている…(笑)。とても楽しいひと時でした。

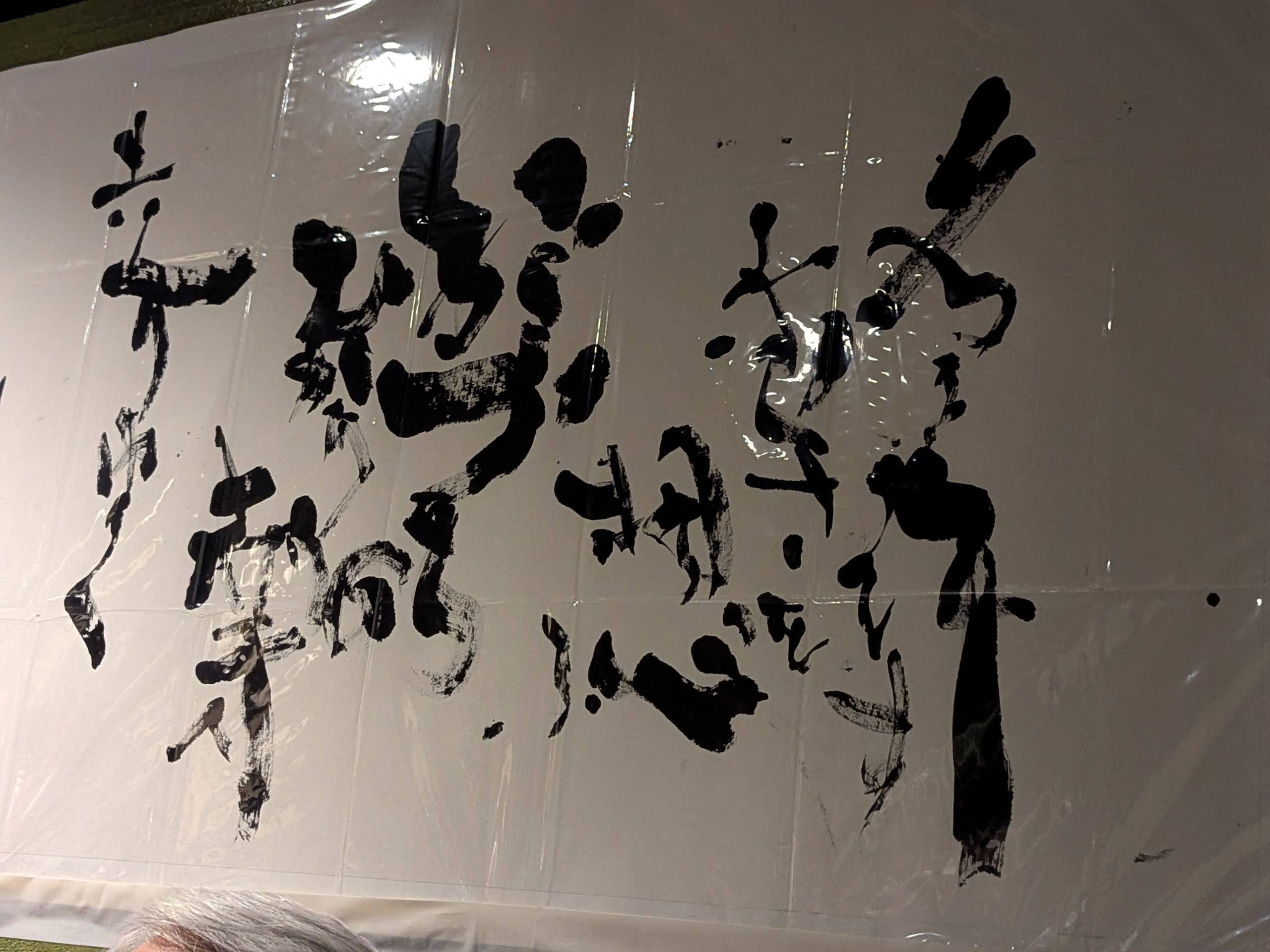

私は、廣器会のレポートを、ずっと担当しているのですが、今回の「小川優子ママのレポート」において、飲み会が始まって優子ママが、私たちの作品の評価発表をされたところがレポートの「肝」になるかな~と、一夜明けて思うに至っています。

ただ、酔いもあって、優子ママが書いたメモを発表される際、後ろから眺めいただけで終わってしまい…「そのメモがあれば、いろいろ書けるのに…」と、撮影させていただかなかったことを悔いています。

そこで、けいこさんにお願いなのですが、次回「銀狐」に出向かれた際。そのメモの撮影を優子ママの了解のもと、撮影いただいた画像を私に送っていただけないでしょうか? 優子ママがそのメモをすでに処分されていたならば、それはかないませんが…

大変不躾なお願いであることを承知しています。ご無理であれば、「ちょっと、それは…」と、回答いただくことも、もちろんOKです。

今回の「ご縁」を受けて、今後ともよろしくお願い申し上げます。

坂本

けいこさんからは、すぐに「少しお時間をくださいね」という、期待が高まる返事をいただいています(10:26)。すると……何とお昼には(12:31)画像が、私のLINEに着信したのです。

すぐに、「うわ~助かります。感謝です。速い! レポートについては、じっくり考えてつくってみようと思います。ありがとうございました」と返信しました。

けいこさんから、心温まる返信も届けられ、「こうやって人と人はつながっていくんだな…」と感慨に浸ったひとときでした。 ↩︎

以上でレポートの筆を置くことにします。出会いが出会いを呼び、その数々の出会いに助けられ、私たち経営者の「器」も、ちょっとずつ大きくなっていくのかな…そんな想いに浸ることのできた「第17回廣器会」でした。

***

***

レポーター紹介

坂本 樹志

坂本 樹志

株式会社コーチビジネス研究所 顧問 CBL認定コーチ 中小企業診断士

広島県出身。大学卒業後、大手化粧品会社に入社。財務、商品企画開発、販売会社代表取締役、新規事業開発、中国上海・北京駐在、独資2社設立し総経理等を歴任。その後CBL認定コーチとなり、エグゼクティブコーチとして活動開始。『カウンセリング&コーチング クイックマスター(同友館)』『格闘するコーチング(かんき出版)』など著書・執筆多数

WEB構成

水野 昌彦

水野 昌彦

アイデアルブランズLLC 代表 ブランド・デザイナー 中小企業アドバイザー

美大卒業後プリンター・電子機器メーカー、独立デザイン事務所を経て自動車メーカーデザイン部でカーデザインに従事、エンブレムデザイン全般担当を契機としてブランディングに深く関与。ブランド体系構築をリーディング。2021年独立・法人化、代表に就任。「かんがえ方のデザイン」を提唱し中小企業のブランド・デザイン振興を支援している。

撮影

Jin-hitomi

インフラ系会社の購買部門で契約業務の他、経理・総務を歴任。日商簿記2級、ビジネス法務2級

パラレルキャリアで人物写真撮影(イベント、スナップ、スタジオ)、西洋占星術、ダンス(ヒップホップ、ロックダンス)など★魂の煌めきを照らす仕事★で元気とパワーを届けている。