– 「かっこいいロゴつくってよ」の前に考えたい大切なこと –

<第18回「廣器会」講演会レポート>

開催日時 2025年9月11日(木)18:30~20:00(懇親会 20:00~22:00)

開催場所 (株)コーチビジネス研究所 飯田橋セミナールーム + オンライン

「廣器会」の第18回講演は、水野昌彦さんです。「廣器会」は、当該レポート制作にあたり「レポート制作メンバー(主催者の中村さん、Web構成の水野さん、撮影のJINさん、そして私)」という4人のグループを「メッセンジャー」上でつくっており、頻繁なやりとりを経て、毎回の「廣器会レポート」を完成させています。今回は満を持しての水野さんの登場です(中村さんが「ぜひとも!」ということで実現しました)。

まずは、水野さんのプロフィールを紹介させていたただきます。

多摩美術大学プロダクトデザイン専修 卒。セイコーエプソン、デザイン事務所を経て本田技術研究所に。

エプソンでは初のプロパー・デザイナーとして黎明期のコンピューター・周辺機器のデザインに従事。手掛けたプリンターのGマーク選定を機に工業デザインスタジオに転じ、数々の民生機器、産業機械、環境デザインまで幅広い経験を得る。環境試験器のデザインで産業機器部門グットデザイン賞受賞。工業製品でありながら“愛”車と呼ばれるカーデザインに魅力を感じ、Hondaに転職。エクステリアデザイナーとして著名なクルマのデザインに参画多数。後年はマーク・ロゴタイプ・エンブレム等VI(ビジュアル・アイデンティティー)デザイン担当となり、環境対応技術のブランド構築、マーケティング戦略に尽力。また、それまで機種ごとに決めていたロゴデザインを整理統合しブランド・プレゼンス向上に注力する。2021年、本田技術研究所デザインセンターオートモービルデザイン開発室プロダクトスタジオを退職 アイデアルブランズとして独立。

NPO法人SECIプレイス 監事(兼務)

■実績

・経済産業省関東経済産業局

「チーム伴走型知財経営モデル支援事業/ショーダテクトロン株式会社/設計・製造・営業、代理店が連動した知財戦略の構築」2020年

・合同会社五方よし

「企業ブランディング/ブランドアイデンティティ/つなげるつながるきづくがうまれる」 2022年

・経済産業省関東経済産業局

「知財経営定着伴走支援/株式会社高砂製作所/IPランドスケープによる自社技術分析を踏 まえたブランド・アイデンティティの構築」2023年

・愛媛県松山市

「都市部人材デュアルワーク支援業務/だんだん複業団/共創プロジェクトプログラム」2023年、2024年

・大阪府八尾市複業アドバイザー(デザイン)2024-2025年

他企業ブランディング支援多数

水野さんの講演は、次の語りからスタートします。

私がブランド屋になったわけ

今日はですね、ハウツーやノウハウは、ほとんどお話しないと思います。じゃあ何かというと「Know Why」というところで、「なぜ?」ということですね。これを問い続けた結果、どうなっていったのかを自分の来歴も含めてお話ししたいな、というふうに思います。「考える姿勢」が「何かを生み出す力」になるといいのかな…と感じておりますので、そのあたりをご了承いただければと思います。

水野さんはプロのデザイナーでもあり(日頃より感服しています)、その奥義を今回の講演で開示されるのかな…と期待して臨んでいる私は、ここで「?」が点滅しました。ところが、1時間半の講演を聴き終えたとき、この最初の水野さんの言葉(宣言)に深く納得し、受けとめることができました。奥義は確かに「奥義」でした。ただそれは、水野さんの「人生哲学としての奥義」だったのですね。

ホンダでのキャリアスタートは「車のデザイナー」です。ところが水野さんは「車のデザイナーとしては芽が出ませんでした」と言葉にします。「挫折を味わった」とも。そして転機となる運命の「エンブレム専任」となります。

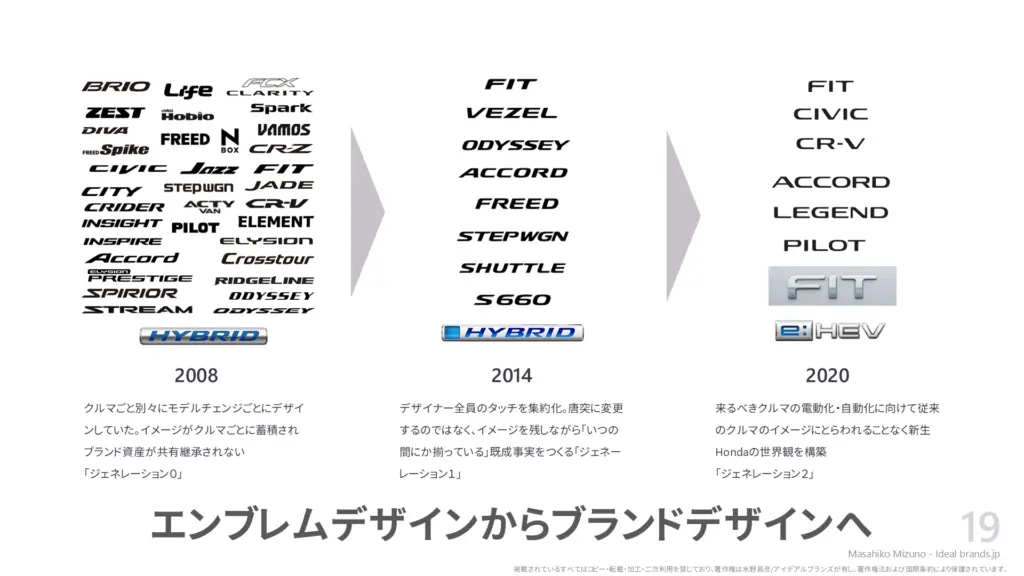

自分もそうだけれども、会社としてもこのままじゃダメになるな、というふうに思いました。「なぜか?」というと、私が入社する前は、エンブレムって開発の最後で、リーダーがちょっと自分の絵にサインをするといった感じで、仕上げみたいに個性を描き連ねるものだったんです。そんな形でやっていたので、もう車ごとに全部違うわけですよ。車ごとに全部違っていて、ホンダ全体のイメージが希薄になっている。だから「違うんじゃないか」と思ったんです。で、どういう「ブランド屋」になろうかなと思ったときに、自分の仕事を再定義しました。挫折を経験したからこそ、「社内でブランドのことならミズノ」と呼ばれるようになろうと思ったんです。

始まって10分過ぎたあたりから「水野さんの哲学」が徐々に開示されていきます。

それはつまり、「ブランドを印すデザイン」だというふうに考えています。ブランドでデザインするというところで、魂の、いわゆるブランドアイコンをデザインしようじゃないか、というふうに思いました。ここで、その仕事に対するスタンスがガラッと変わったんです。そこには「やりがい」っていうのもありましたし、人に対しても説得ができるようになった。「統一しましょうよ!」と。

ロゴのデザイン統一は、結局10年かかったんですけど、まずホンダらしさというのを追求して、それぞれのロゴのいいところを全部合成したような形です。

10年ひと昔です。当然AIは存在しません。したがって水野さんは「トレーシングペーパーに全部のロゴを重ねて、それを平均化するっていうような作業」を地道に行い、自己主張の強いデザイナーやプロジェクトリーダーの同意をとりつけ、「エンブレムのデザイン統一」を実現します。

その頃、EVとか自動運転とかが始まりだしたところでした。馬力とかパワーとか、V8よりもV12が偉いとか、そんなパワーばかりに意識が偏っていた状態だったところから、だんだんエコとか環境とかっていうところに業界全体、産業自体がシフトしていくのですが、「今までもこうなんだから、それでいいじゃないか…」というのが社内の雰囲気でした。時代は変わってきたのにもかかわらず、「シュッと!ビュッと!もっと!」なエンブレムがほとんどでした。

私は「あの太くて力強いデザインはどうもなあ…」と感じるようになって、モデルチェンジに挑戦しました。そうやって、ロゴの基本デザインが揃ったんですけど、軽自動車やスポーツモデルはターゲットユーザーがちがうので敢えてデザインを変えています。

水野さんは、このあたりの流れについて、とてもわかりやすい(かつ、スマートでカッコいい)ビジュアル資料を駆使しつつ、私たちに説明してくれます。

「アキュラ」ブランドについての紹介も「なるほど…」です。

ACURAは北米とかカナダ、メキシコで売っているちょっと高めのハイブランドなんです。実はプラットホーム1は同じなんですけど、走りの味付けとかデザインテイストとかを変えてやっています。そういうところでちゃんと棲み分けをしましょう。あとは技術そのものもブランドとして立てましょうというところでやっているんですね。

水野さんは100枚以上のパワーポイント資料を使って、テンポよく講演されたのですが、その資料すべてを、講演後私たちに提供してくれました(実に太っ腹!)。ただし…もちろん「廣器会メンバー限定」です(笑)。

生成AIの異常な進歩(?)で、“プロっぽい”ビジュアル資料も簡単に作ることができる時代となりました。ところが…「ほんもののプロ」である水野さんの資料は、生成AIにはない「魂」が宿っている! 今回のレポートは、水野さんの了解を得てその一部を紹介させていただくことにしました。

水野さんのお話は、「ブランドの本質」に移ります。

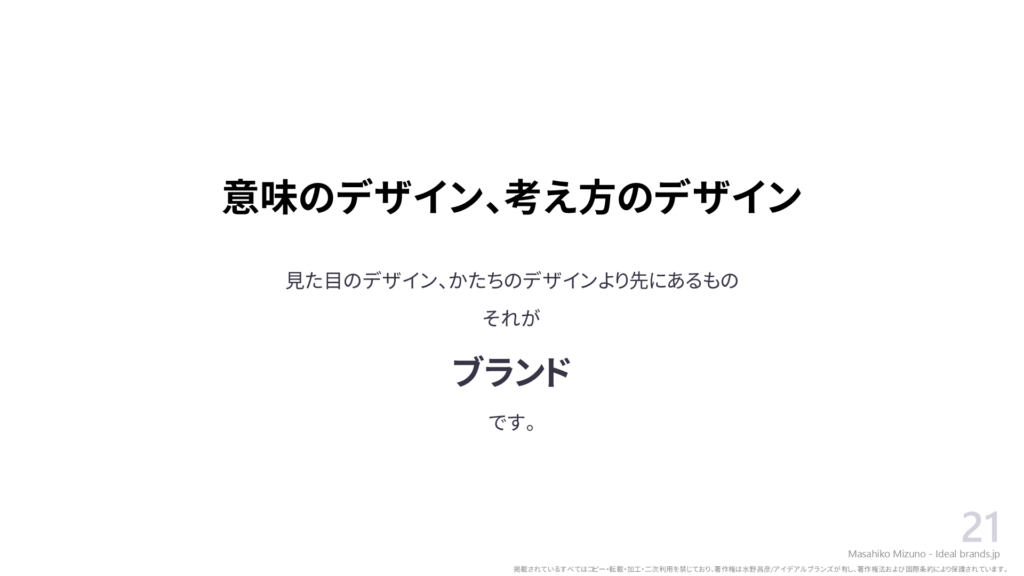

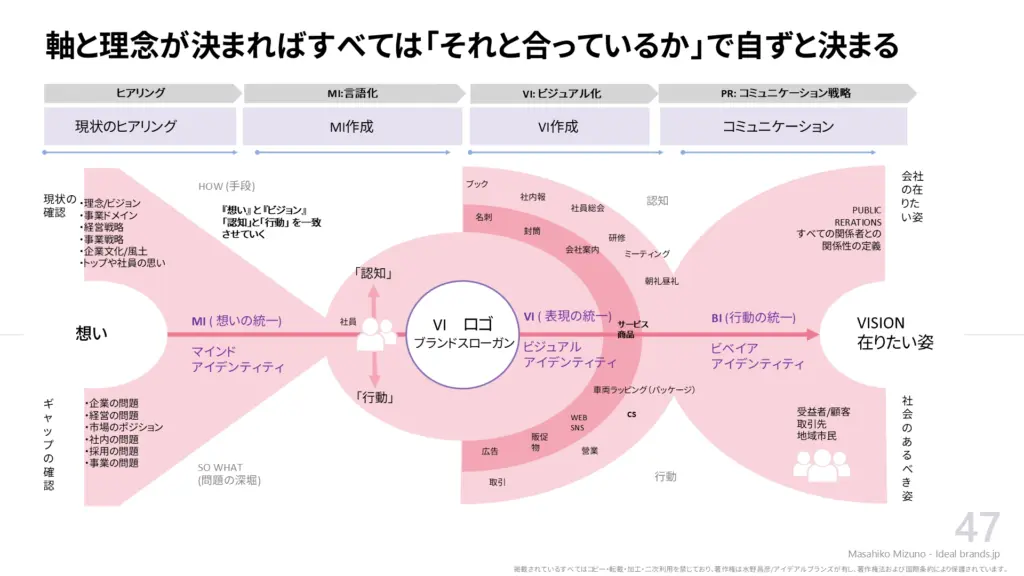

ブランディングで大切なこと

やってきたことというのを振り返ってみますと形のデザインとか見た目のデザインではなくて、「意味のデザイン」「考え方のデザイン」なのかな、というふうに思っています。それが,ひいては「ブランドの本質」につながるんじゃないかな、というところで、独立後は「ブランドに注力させていただく」、ということでやっております。

水野さんはここで、「廣器会」の前回、前々回の講演を振り返ります。

前回の第17回は小川優子さんの「一貫性を重視した歩み方が呼んでくれた数々の奇蹟について」。第16回は三木康司さんの「AI時代の静かなるリーダーシップ~AI時代のリーダーシップとイノベーションの可能性を探る」です。

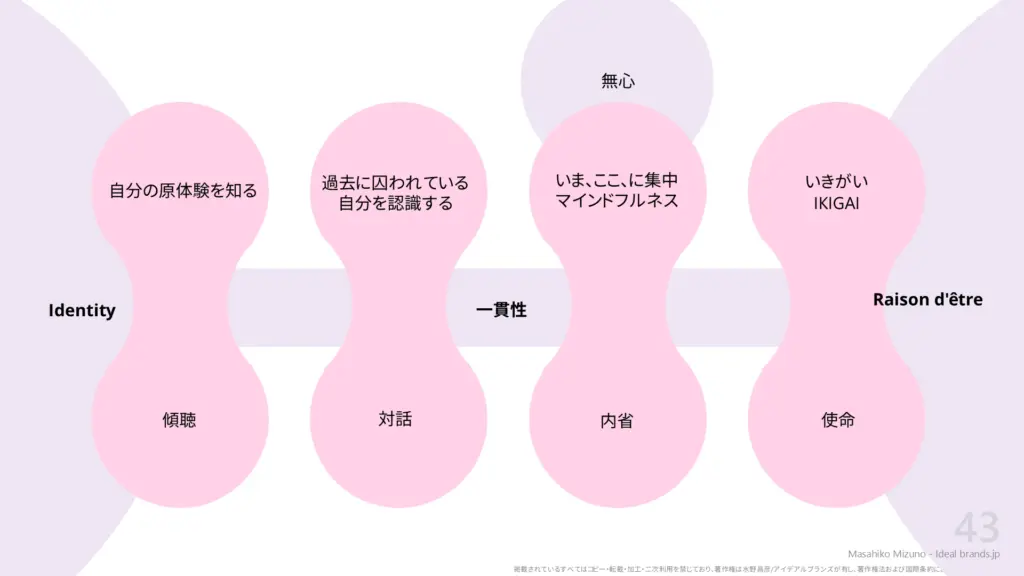

前回は小川さん、前々回は三木さんのお話がありました。お二方のなかに重要なキーワードがあったと思います。いろいろあると思うんですけど、小川さんは「一貫性」というテーマでした。三木さんは「AI時代だからこそIKIGAIが重要になってくる」ということをおっしゃっていたかと思います。実はこれ、「ブランド」、そして「ブランディング」に対しても重要な意味を持つんですね。そのあたりをこれからお話しさせていただこうと思います。

ブランドのしくみ

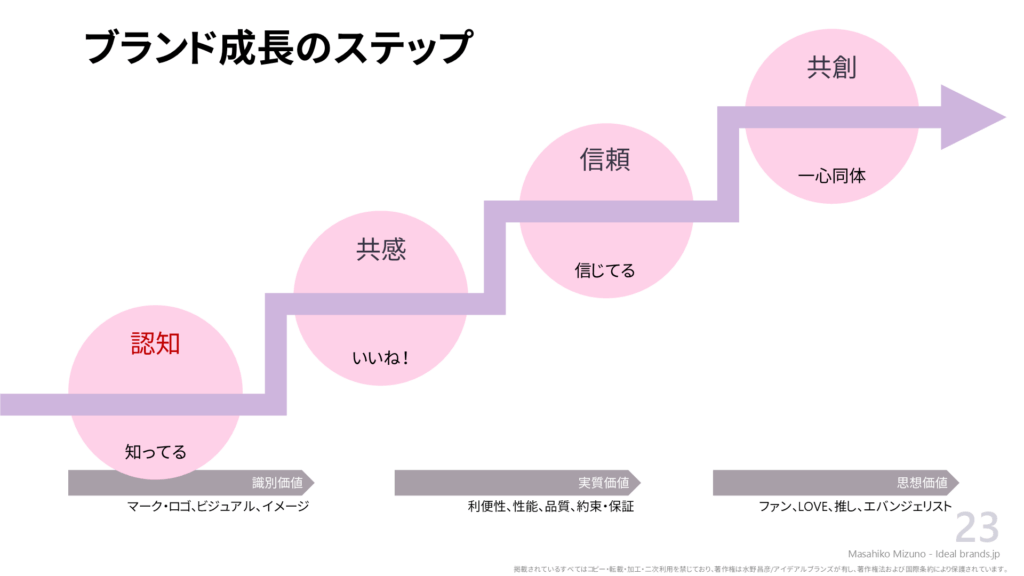

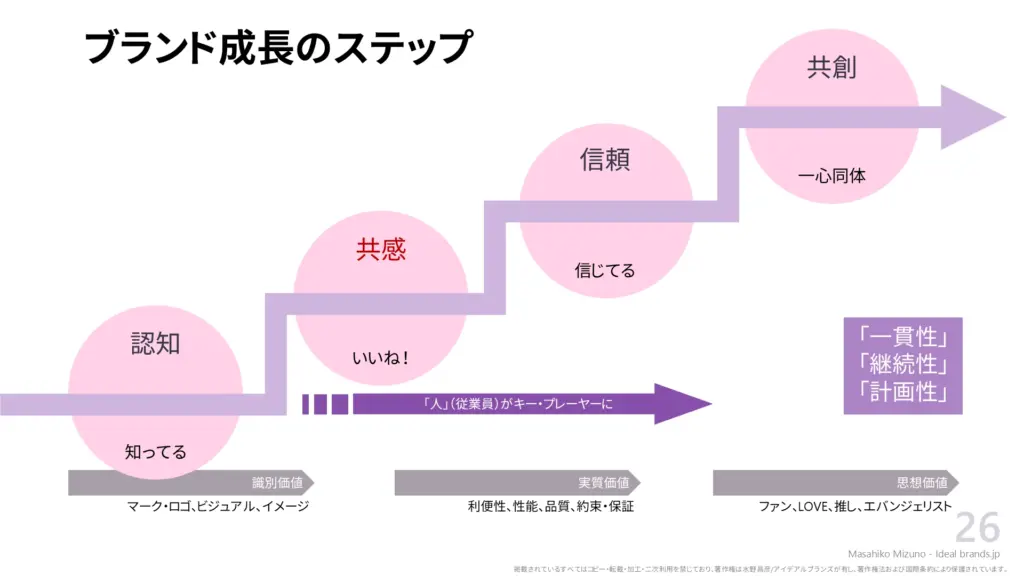

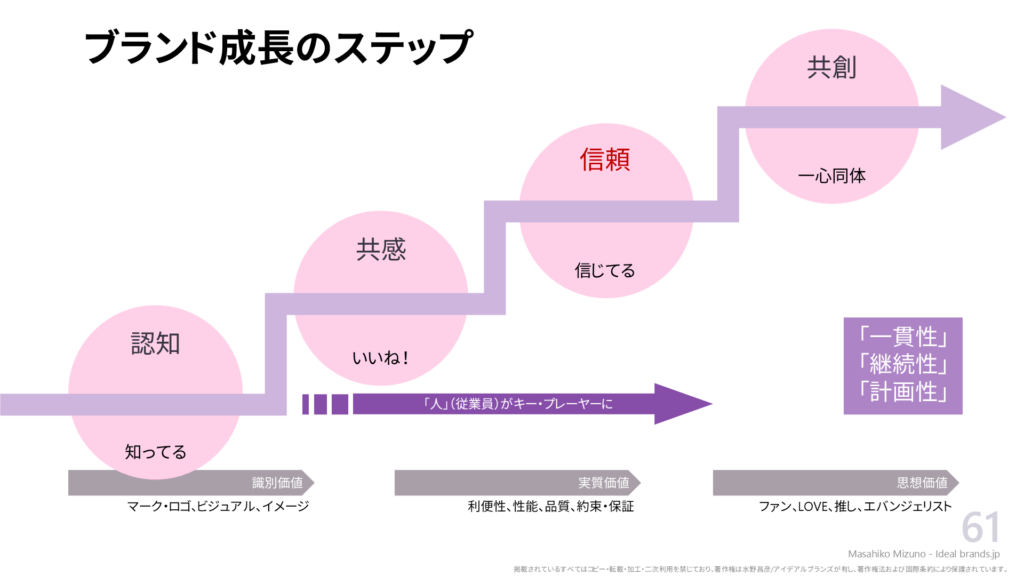

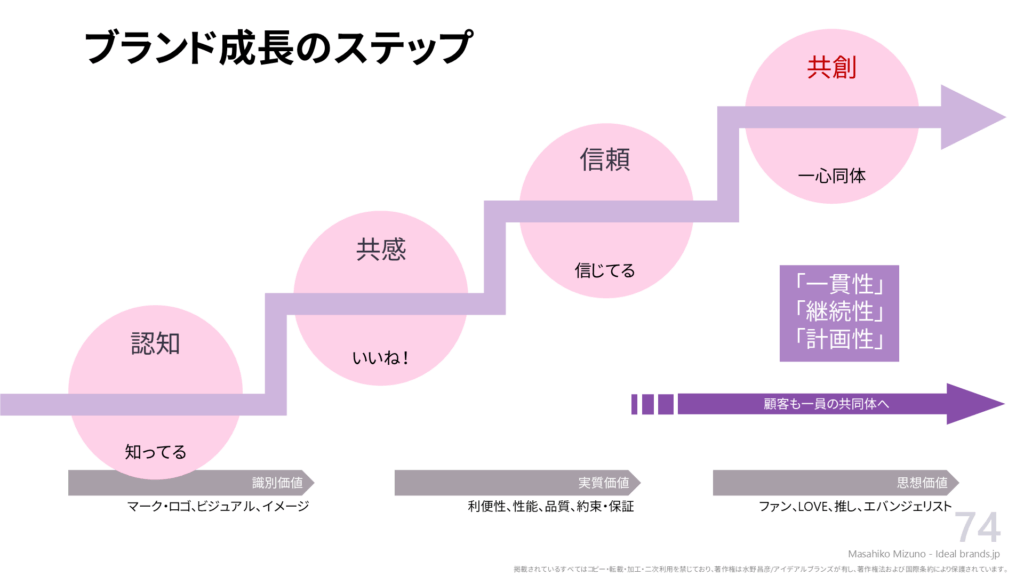

ブランドは一つのところに留まっていない。この「ブランドの成長」について水野さんは紐解かれます。世の中には“ゴマン”とブランドが存在しています。一方で、消えてなくなるブランドも“ゴマン”とあるわけで、その違いは「成長」でした。キーワードは、「一貫性」「継続性」「計画性」。

水野さんは「ブランドは自分たちでつくれない」と言います。そのため「刺激」が大切になってくる。「ブランドをコントロールすることはできないけども、刺激をコントロールすることはできる」と。カギを握っているのは

「ブランド要素」と「ブランド体験」。

「ブランド要素」っていうのは、要するに振り向いてもらうためのサインですよね。ブランド名とかロゴマーク、色、キャラクター、パッケージ、空間、タブラインとかキャッチコピー、それから音楽や音とか、ジングル、そして匂い、アイコニックなデザイン。ドメインとかも。

もう一つの「ブランド体験」は、お客さんが接すること、感ずることすべてです。

ブランド成長のステップ

成長のステップは4段階で示されます。水野さんは「ブランドは状態」であることを、まず私たちに示します。

ブランドっていうのは「状態」なんです。そして、ブランディングっていうのはそれをそのために振り向ける「行為をすべて」のことを言っています。ブランドは自社のものではないけれども、その状態になるために一生懸命努力するというところがある、というふうに考えました。認知していただいたというところですね。じゃあその次のステップに上がっていきます。

レポーターの私は、特にこの2番目のステップの「共感」に強く共感します。コーチングを世に広めていこうと志をもつ(株)コーチビジネス研究所の一員として、「共感」の重要性を心から認識していますので。

ここでやっぱり「いいね!」ってなってもらわなきゃいけないので、共感してもらうということが大事になっています。ここで商品というよりは、人がすごく重要なポイント、キープレイヤーになってまいります。

共感していただくにはどうしたらいいかということですよね。ブランディングと共感の力というふうに書きましたけども、偉大な経営者さん、皆さんパッと思いつく偉大な経営者さんは、どなたでしょうか?

「スティーブ・ジョブズ!」と最初に会場から声がかかります。「本田宗一郎!」が続きます。水野さんはすかさず「ありがとうございます!」と応えます(笑)。そしてソニーの共同創業者の盛田昭夫さん、倒産し瀕死のJALを復活させた稲盛和夫さん、…… 会場からたくさんの「納得の経営者」の名前がコールされます。

結局それって相手が「人」だからだというふうに思うんですね。いろんな幅広い人も含めて、嫌いな人も好きな人も含めて認めてもらうには、やっぱり「共通善」ということが必要なのかなと思います。「共通善があってこそ共感できるよね」っていうところがあるんです。それが多ければ多いほど、誰もが共感できるっていう価値観になってくる。そして、人に対して共感するには、まず自分のことを理解できていないと、他者の理解ができないんじゃないかなと思います。……

「水野さんの言葉に哲学が宿っている…」

大げさでも何でもなく、私はそのように感じました。じんわりと私の体の中に、水野さんの言葉が湿潤していく感覚です。

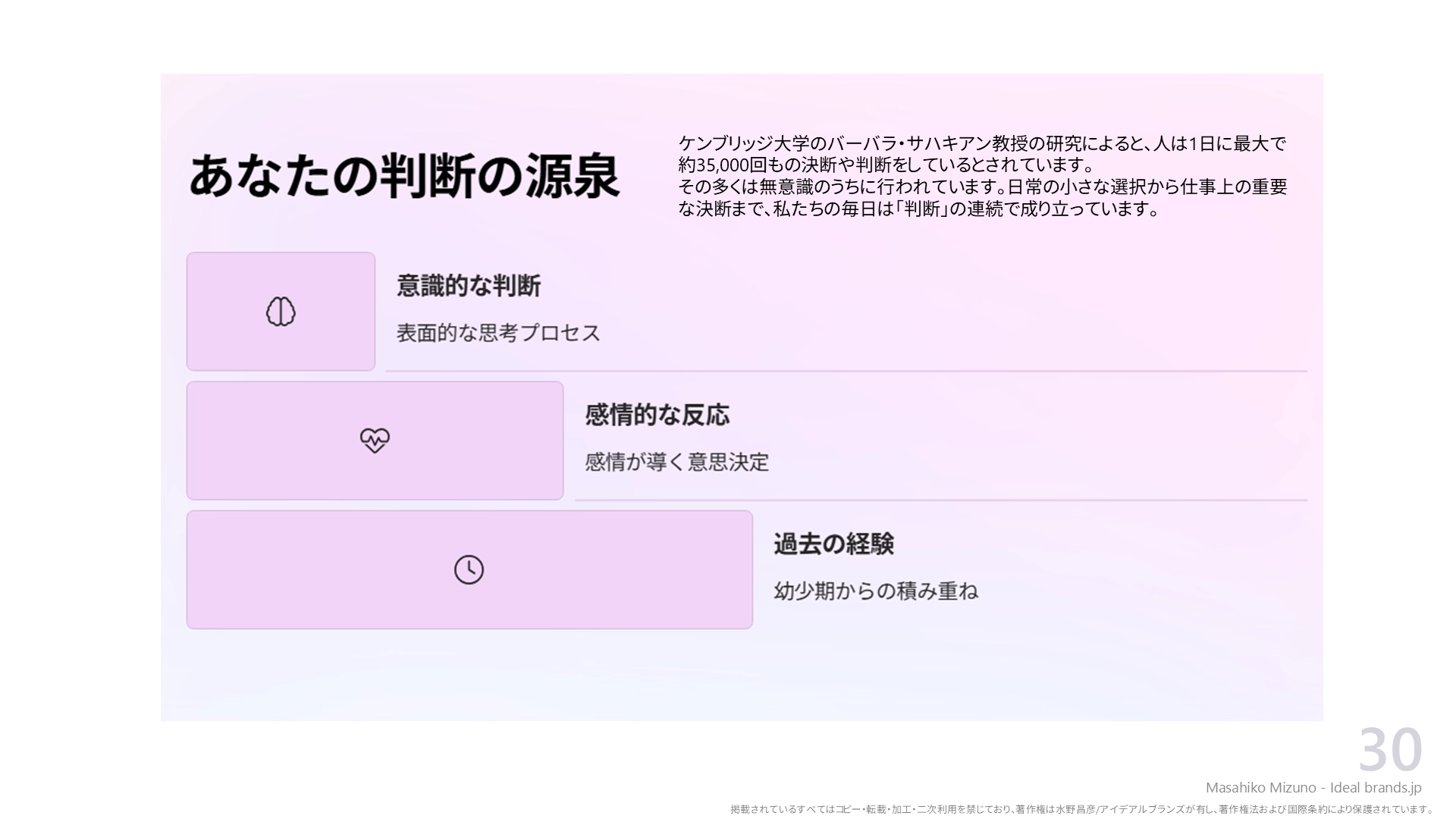

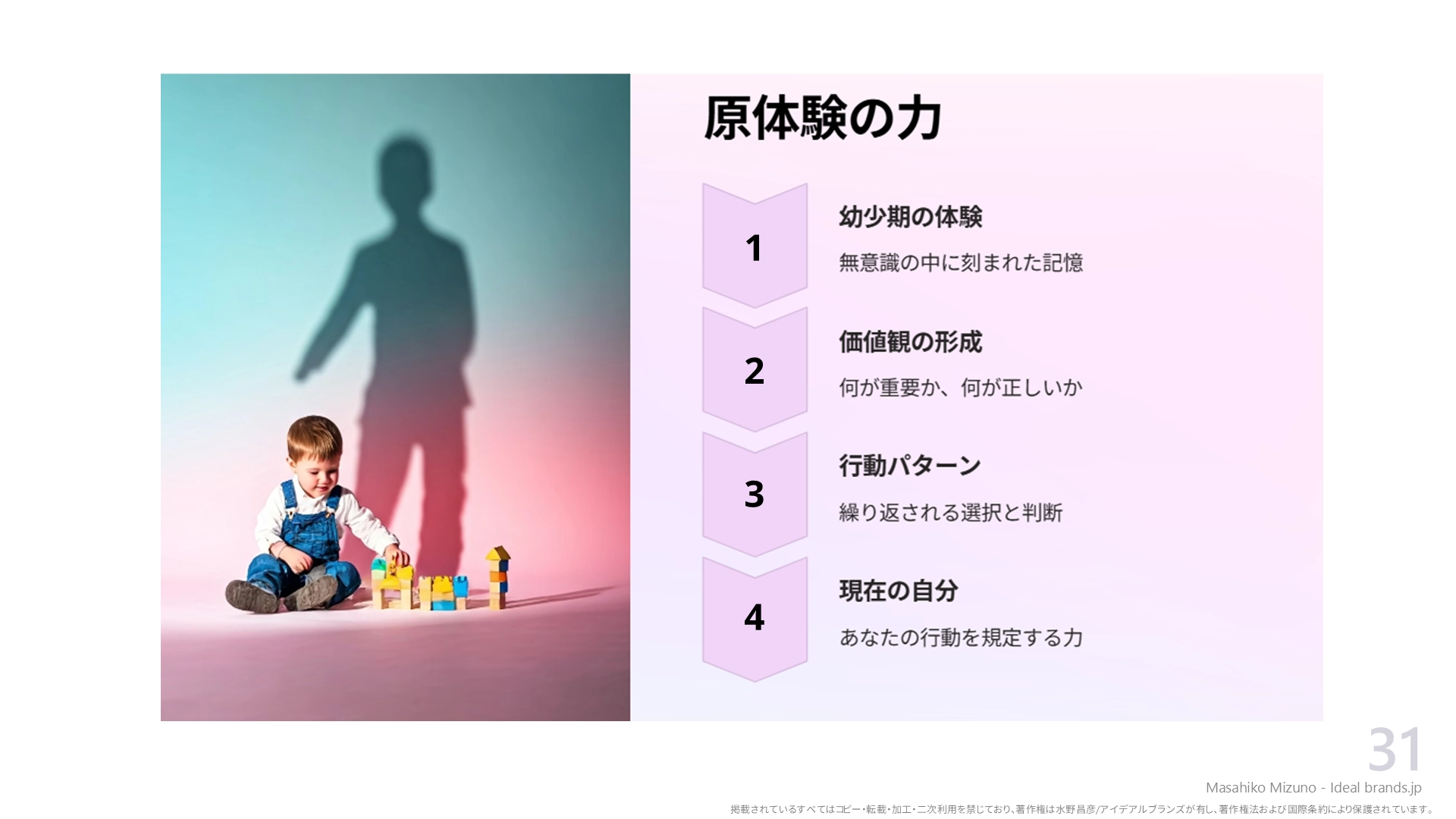

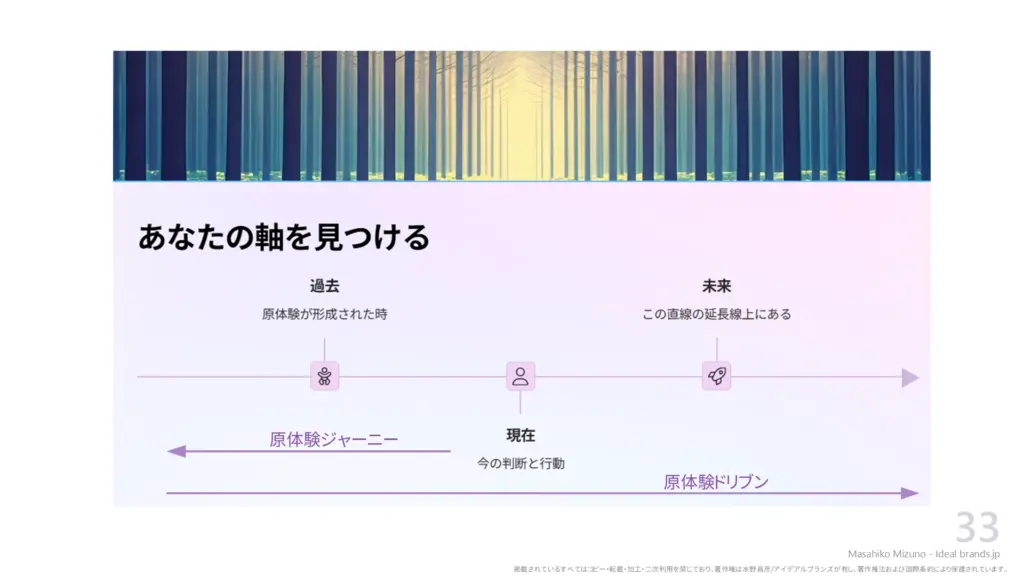

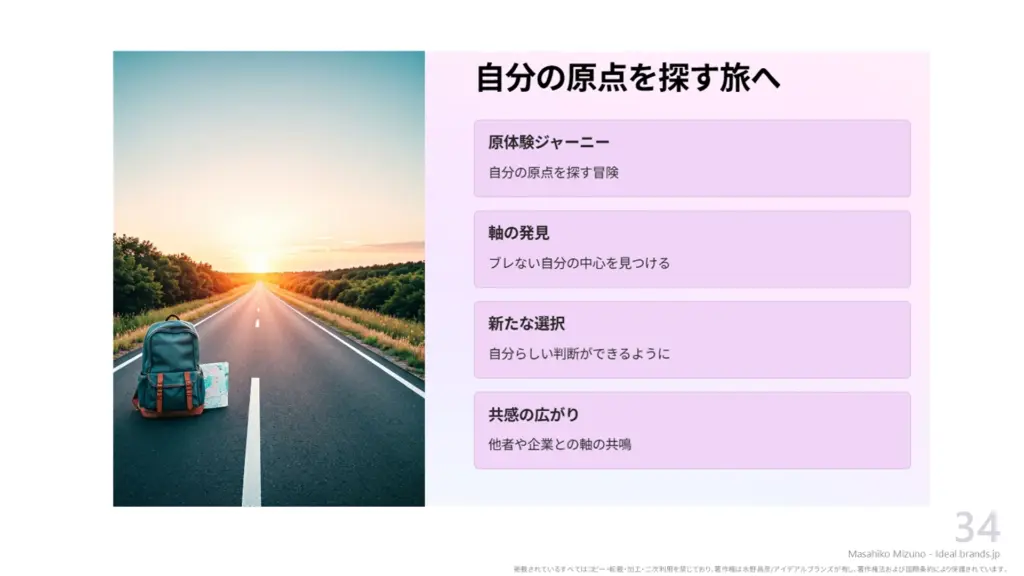

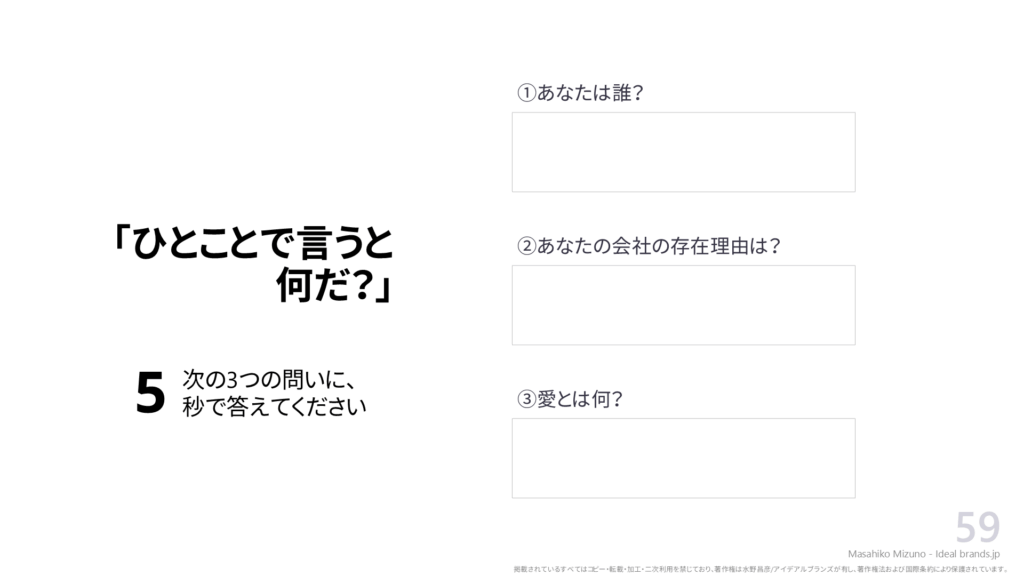

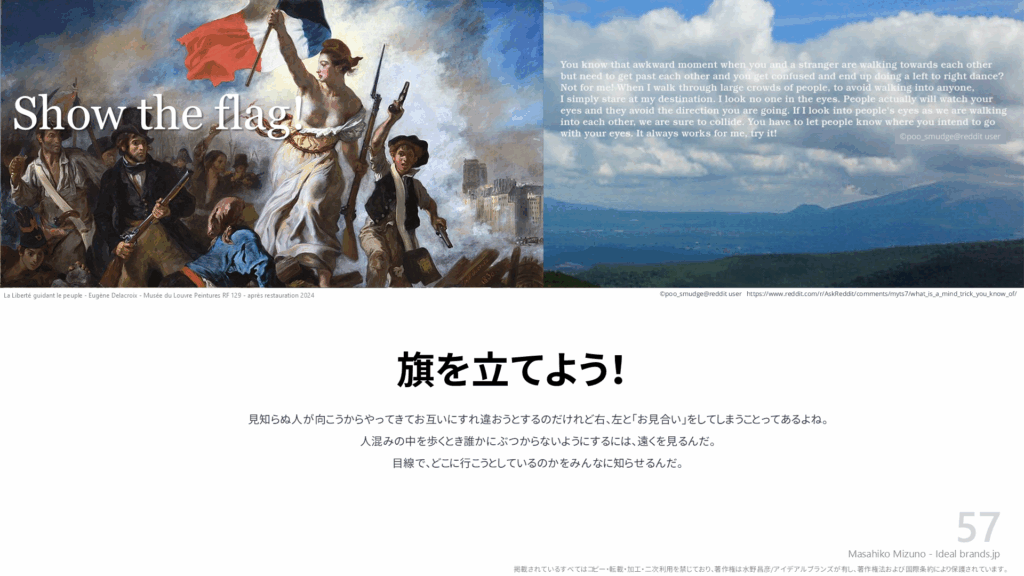

水野さんは、ここから「心にささる言葉」と「シンプルなスライド資料」を駆使し、私たちに「内省」を促します。6枚の資料を紹介します。

そして水野さんは問いかけます!

講演は、「アイデンティティ」と「レゾンデートル」に展開!

「アイデンティティ」と「レゾンデートル」

ここで「アイデンティティ」と「レゾンデートル」についてお話させていただきます。ブランディングとかマーケティングをやっていると、いろんな横文字出てきます。

辞書を引くと「レゾルデートル」はフランス語で、「存在理由」とか「存在の価値」とかいう風に出てきます2し、「アイデンティティ」というのは「自己同一性」ですよね。アイデンティティは私が私である理由です。桃太郎は桃から生まれているから桃太郎。竹の中で輝くかぐや姫とは違う(笑)。出身とか国籍とか、どこに帰属しているかとか、そういうことがあります。原点がどこかというところになると思います。

それに対して、レゾンデートルというのは、アンパンマンじゃないですけど、何のために生まれて、何のために生きるのかという存在理由ですよね。三木さんがおっしゃってた「生きがい」に通じることかと思います。「人生の目的」「仕事の目的」、それがレゾンデートルなんじゃないかなと、私は考えています。

- Identity

- 私が私である理由

- 桃から生まれた桃太郎

- 出身・国籍・帰属

- 自己同一性

- 原点

- Raison d’être

- 何のために生まれて何のために生きるのか

- 存在理由

- 存在価値

- 生きがい(IKIGAI)

- 目的

水野さんの人生によって培われた「言葉」が、資料に込められます。3枚の資料を紹介します。

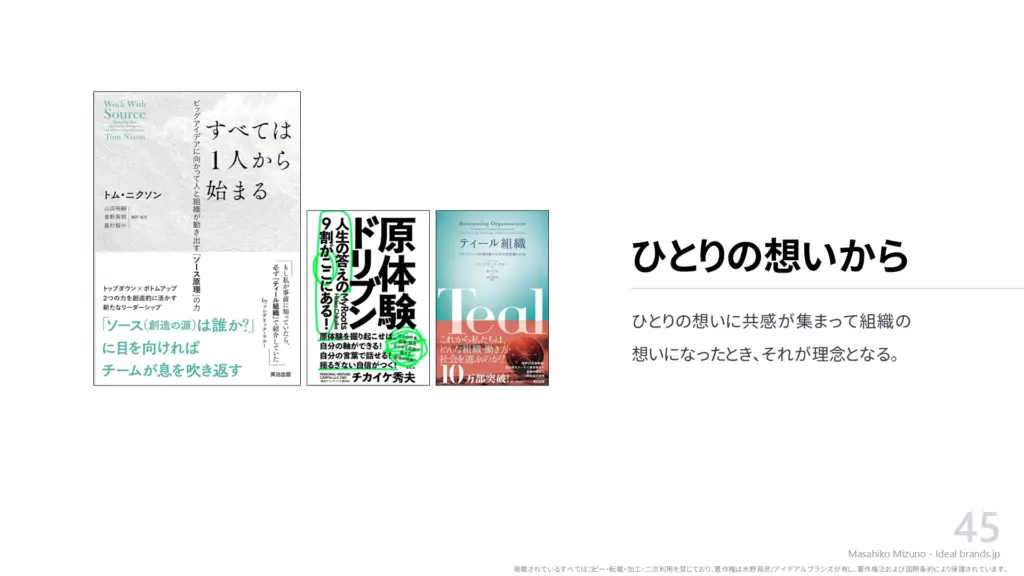

そしてズバリ! 「ブランドはひととなり」であると。

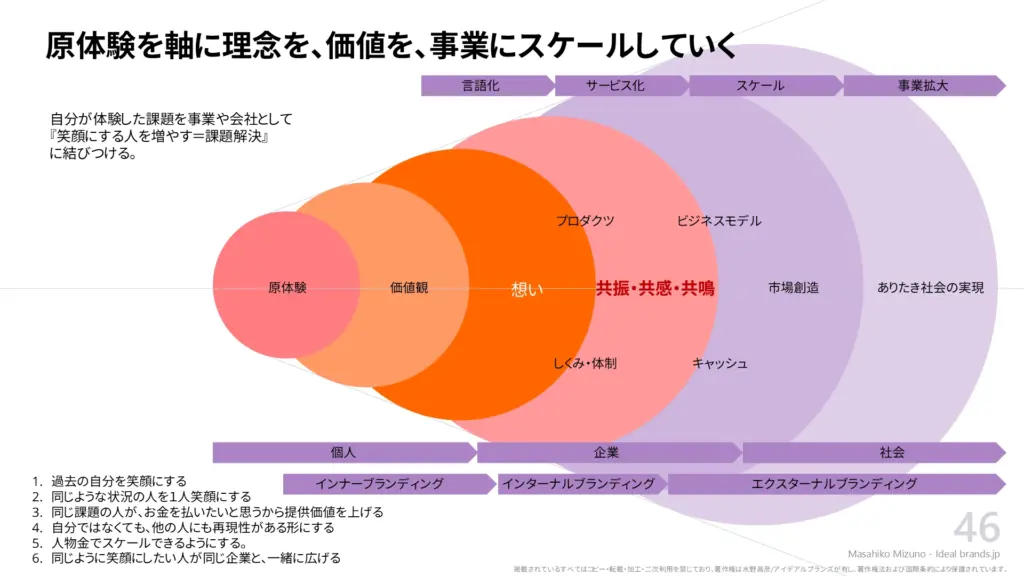

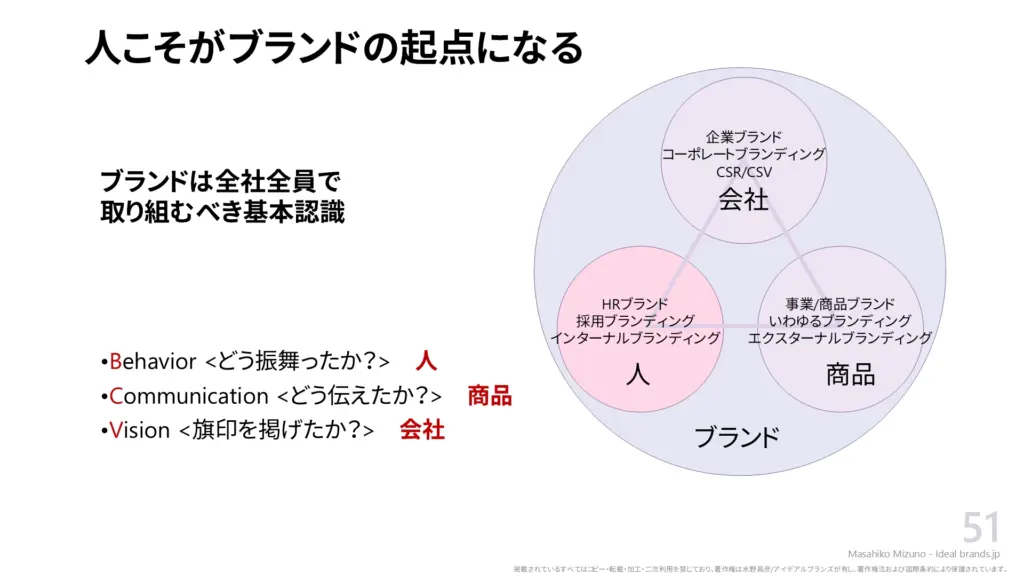

人こそがブランドの起点

人こそがブランドの起点になるということです。会社っていうのは「人」だったり「商品」だったり、があるんですけど、これ全部がブランドに影響してきます。「どう振る舞ったか?」っていうのは人だし、「どう伝えたか?」っていうのは商品だったりします。「どういう旗印を掲げたか?」っていうのは会社です。つまり、ブランドは「人」と「なり」だというふうに私は考えています。

怒涛の講義が続きました。水野さんはここでインターミッションを兼ねて、プチワークを実施します。「3つのシンプルな問い」でした。

ひとことで言うと何?

「えっ? 5秒…」という私たちの反応を感じた水野さんは……

はい。多分5秒では無理だと思うので3分(笑)。1番は「あなたは誰ですか?」これはアイデンティティの話です。2番目の「あなたの会社の存在理由は何ですか?」については、会社でなく自分の存在理由でもOKです。最後の「愛とは?」…これは普遍的な価値ですよね。共通点だったりします。さて……

3分が経過しました。このような場合、指名されるまで「待ち」の姿勢で…という情景が浮かびますが(日本固有の文化?)。廣器会メンバーはどうも違っているようです(笑)。すぐさま複数の手が挙がります。

最初はNさん。

はい! まずは1番、私は誰?「 私は私!」

一瞬の間のあと、会場は爆笑! 水野さんは「いいですねえ、自分があるってことですね」と、すかさずフォロー。

2の会社の存在理由は、「世の中の幸せのため!」これしかありえない。3番目の愛とは何かは、「人間の本来、人の中にある本性…美しくて温かい」、以上です。

会場は大きな拍手に包まれます。「廣器会はいいなあ…」との想いが私の身体も包んでくれます。じわ~ん……

続いてのTさんはリズミカルに。

1番「悩める人」、2番「困った人を助けること」、3番「分かち合うもの」

会場の声は「おーっ!」

3人目はMさん。同じくスピーディーな発言。

1番、「遊歩人、自分で歩く人、遊び、歩く人」

これまた会場から「おーっ!」、水野さんは「確かに!」と、短くコメントを返します。

2番の存在理由は「自由と自立の実現」、3番目の愛は「個性派が共に生きること」

今回の水野さんも「廣器会メンバー」です。経営者の集まりである「廣器会メンバー」はいずれもがツワモノぞろい!(笑)

さすが経営者の集まり、なかなか芯を食った答えに感服しました。

水野さんの短い総括も「とってもいい」。それは…「ありがとうございます。これは本当に答えがないので、自分自身で考えていただきたいところではあります」、でした。「答えは与えられるものではなく、自分で考えつくりだすもの」なんですね。

続いて「ブランドの成長」は3段階目の「信頼」です。

信頼されるためには

迫力の大きな太字ゴシックが私たちに迫ります!

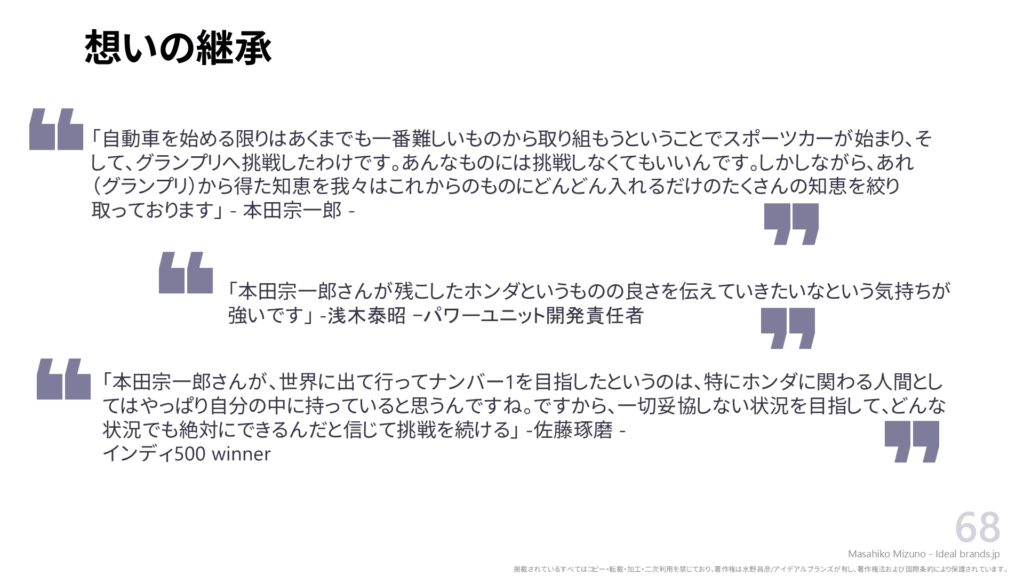

さまざまな企業の事例3を水野さんは紹介してくれました。講演はいよいよ佳境に。フィナーレは、やはり「ホンダ」です。

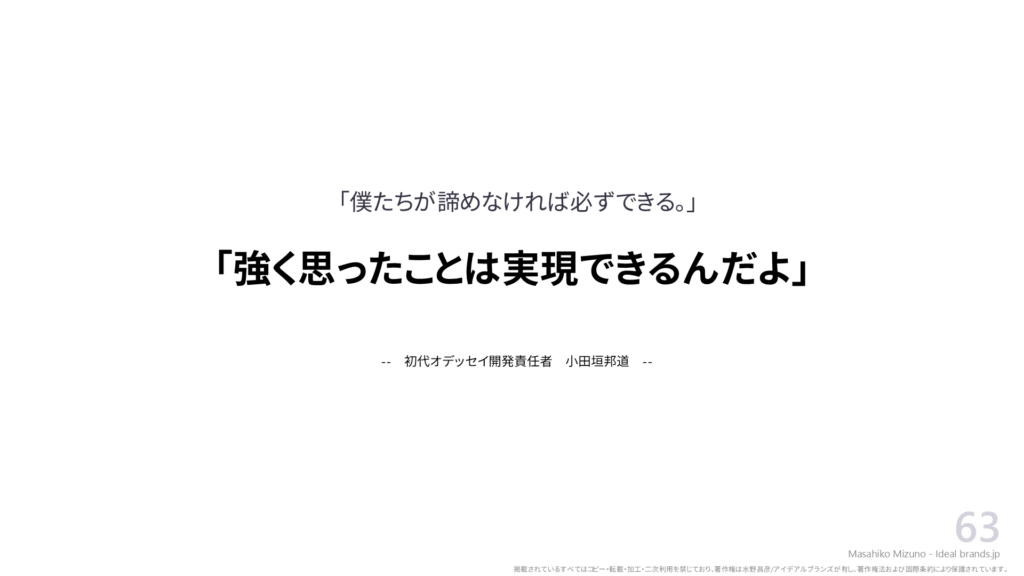

強い思いが一貫性を担保するんだと。一貫性を保つには、何かあったら原点に立ち返って旗を見失わないことだな、というふうに思っています。ホンダの事例を紹介させていただきます。

「子どもたちに青空を」っていうスローガンがあるんです。ホンダの環境スローガンです。かなり前のことですが、アメリカでマスキー法4っていう排ガス規制のすごい厳しい法律が制定されました。その時、当時のビッグスリーも含めて「そんな法律絶対達成できない」と自動車業界は受けとめました。ところが…東洋の島国のホンダという「ちっちゃい会社」がそれを達成しちゃったんですね。シビックという車とCVCCというエンジンで。

「すごいことだ!」という風になって、これでアメリカの進出の勢いがついたわけですけれども、その時、本田宗一郎社長は「ウヒョヒョヒョ」となったんです。「これで事業が拡大できる、儲かるぞ!」って思ったわけです。

ところがその時、「おやじさん、そんなことのために私たちは、この車、このエンジンを作ったんじゃないですよ。子どもたちに青空を届けたいから作ったんです!」と、開発メンバーの若手が、本田宗一郎に食ってかかったんです。これは実話です。それを聞いた本田宗一郎はショックを受けます。「自分の考えは間違っていた」ということに改めて気づくわけです。このことが一つの理由になって、引退することを決めた5というふうに伝わっています。

自分の考えというよりは、後輩にしっかりと任せた方がうまくいくだろうと。この他にも、空冷エンジンじゃなくて水冷に変えるとか、いろんな逸話があるんですけど、本当のことはわかりませんけど、こういう逸話が残っているっていうところが「ホンダらしさ」なんです。ですから「青」はホンダにとってすごく「重要な色」なんです。

経営者は「最後は器6かな…」と、気づかされます。水野さんの「ホンダ愛」は、海よりも深い! 「ホンダのNEWエンブレム」をつくった水野さんは、「Clear Sky Blue」に込められた物語を静かに、そして力強く語ってくれました。

フォードがグリーンだからうちもグリーンでやろうよ、っていう人がいるわけですよ。だけど、「ちょっと待ってください。うちがやるんだったら絶対に青しかありません!」と訴えて、真ん中のホンダの「Hマーク」は青い色にしました。

ハイブリッドとかEVのマークも全部青を使っています。私の中にもそういった想いが伝承されて引き継がれているということですし、そういう説明をすることによってみんなが納得してくれるんです。これは「やっぱり想いが強いこと」が一貫性を担保するという力になっているんだと思います。

こう考えていくと、一人ひとりもそうですし、グループもそうですし、企業もそうですし、ひいては社会全体も全部ブランドでできている。フラクタル構造なのかな、自己相似性を持っているのかな、というふうに思います。

そして共創へ

そして「ブランド成長」の最後のステップは「共創」です。最近はもうマーケティングのフェーズがここに来ていますけど、「お客さんも一体となって、共同体としてブランドをつくっていくというフェーズ」になっています。もちろんここでも、「一貫性」「継続性」「結果性」は自明のこととして求められる最重要ファクターです。

「共創」の事例として水野さんはワークマンプラスのアンバサダーマーケティングとハーレーダビッドソンのファンミーティングを紹介されました。自分の腕にハーレーのロゴを入れてしまうほどの「入れ込みよう」はまさに共創を「体現」していると言えるのではないでしょうか。7

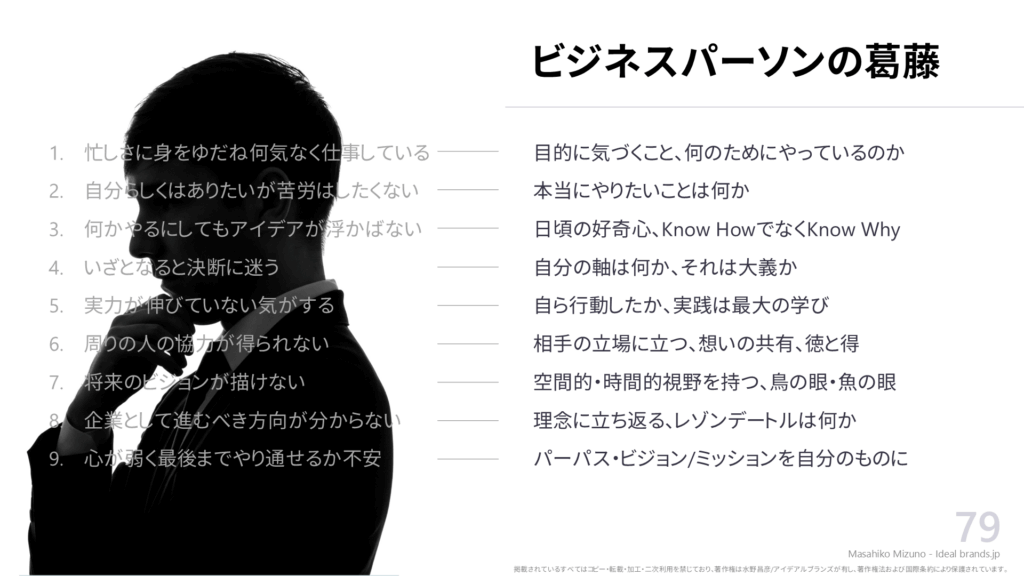

講演のまとめは、「ビジネスパーソンの葛藤」で〆られました。その悩みに対する解答は「水野さんの箴言」です。一つひとつを読み込み、「自問自答」し、今後の処し方を考え続けようと思います。

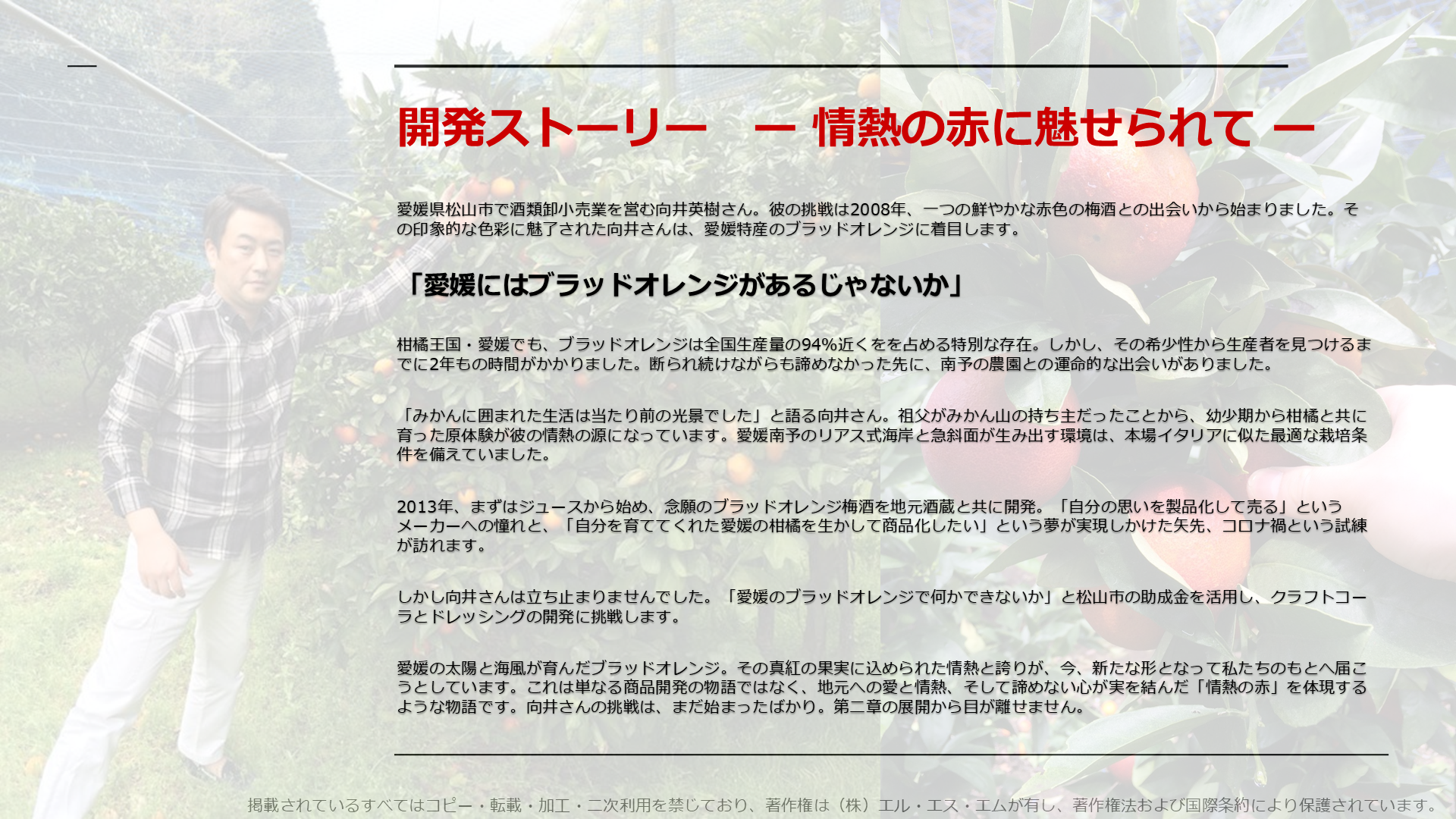

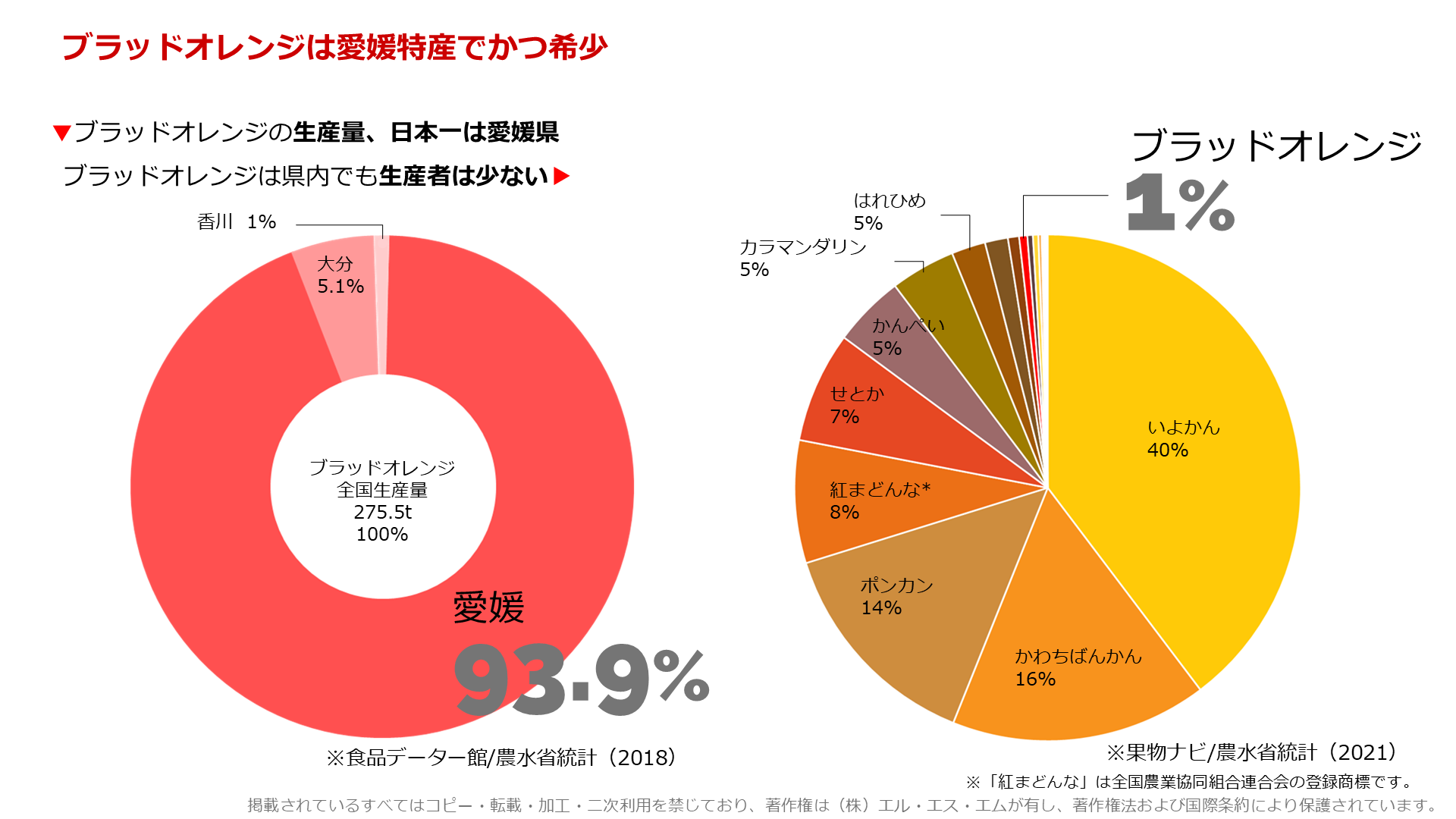

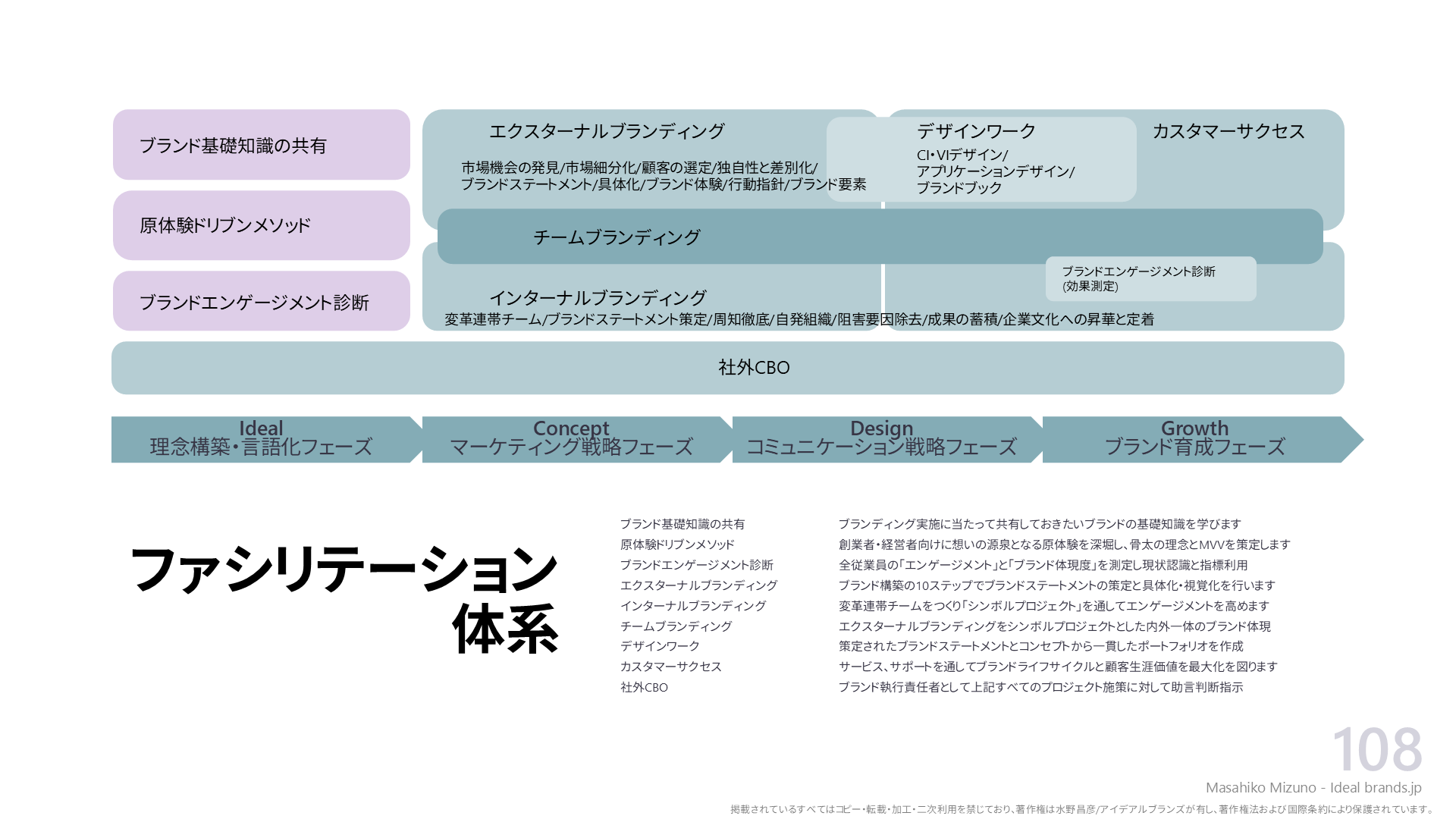

水野さんの「マーケティング哲学」の講演は以上で終了です。ただし…この後、「水野さんは実際に何を仕事としてやっているのか」を開示してくれました。

ここまで水野さんは「哲学」を深く語ってくれたわけですが、マーケティングのプロフェッショナルである水野さんは「実践家」でもあります。

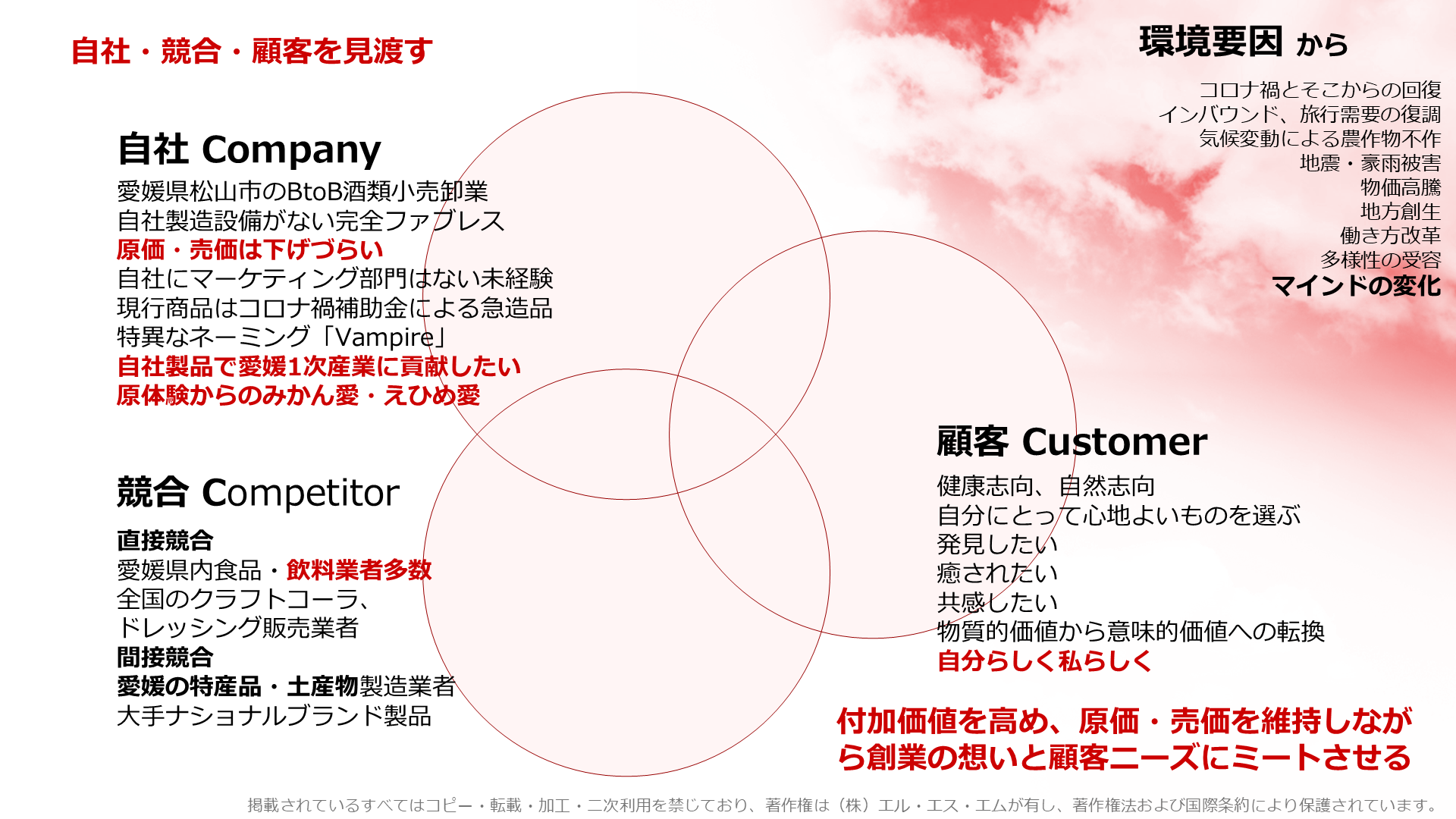

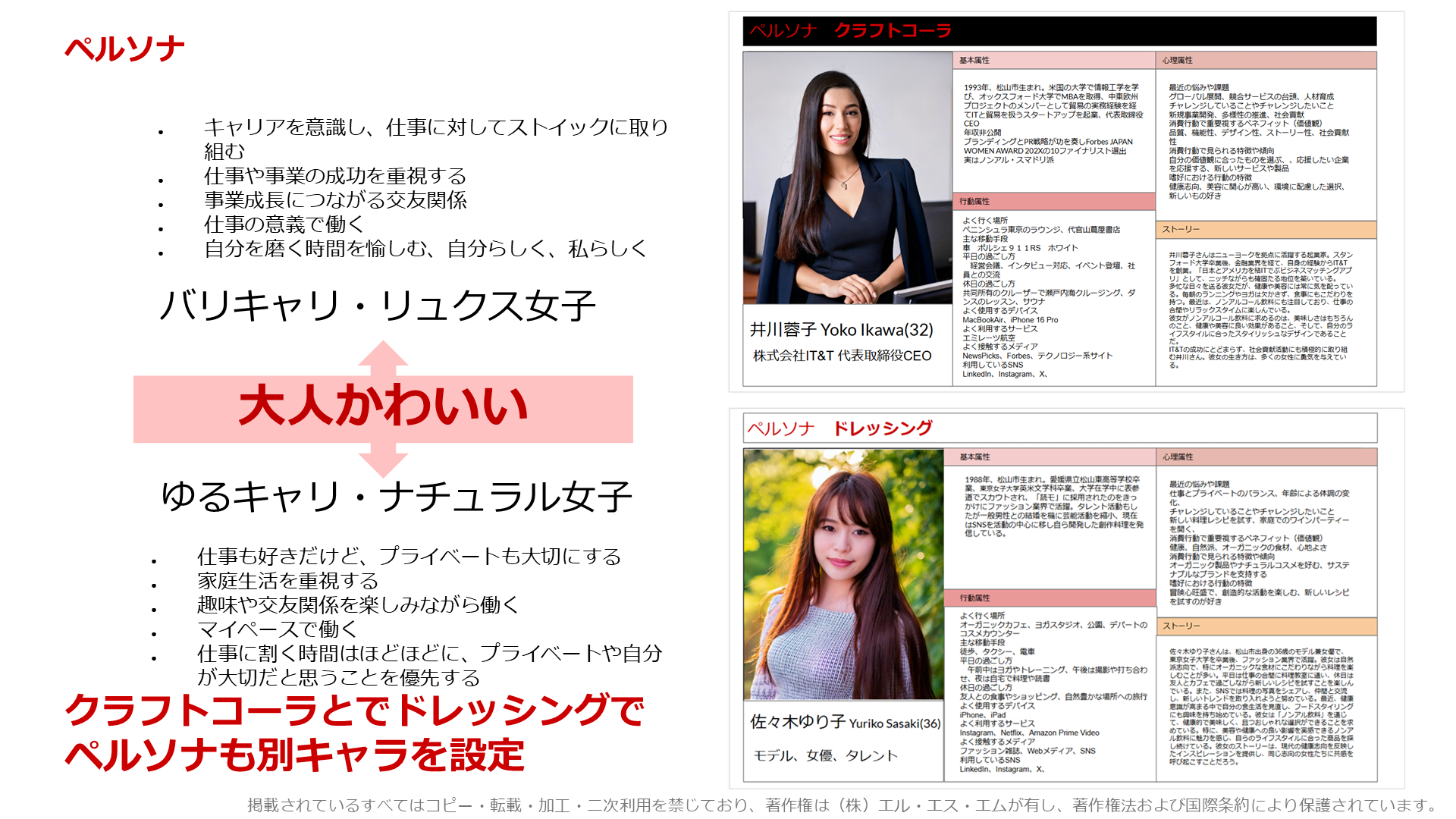

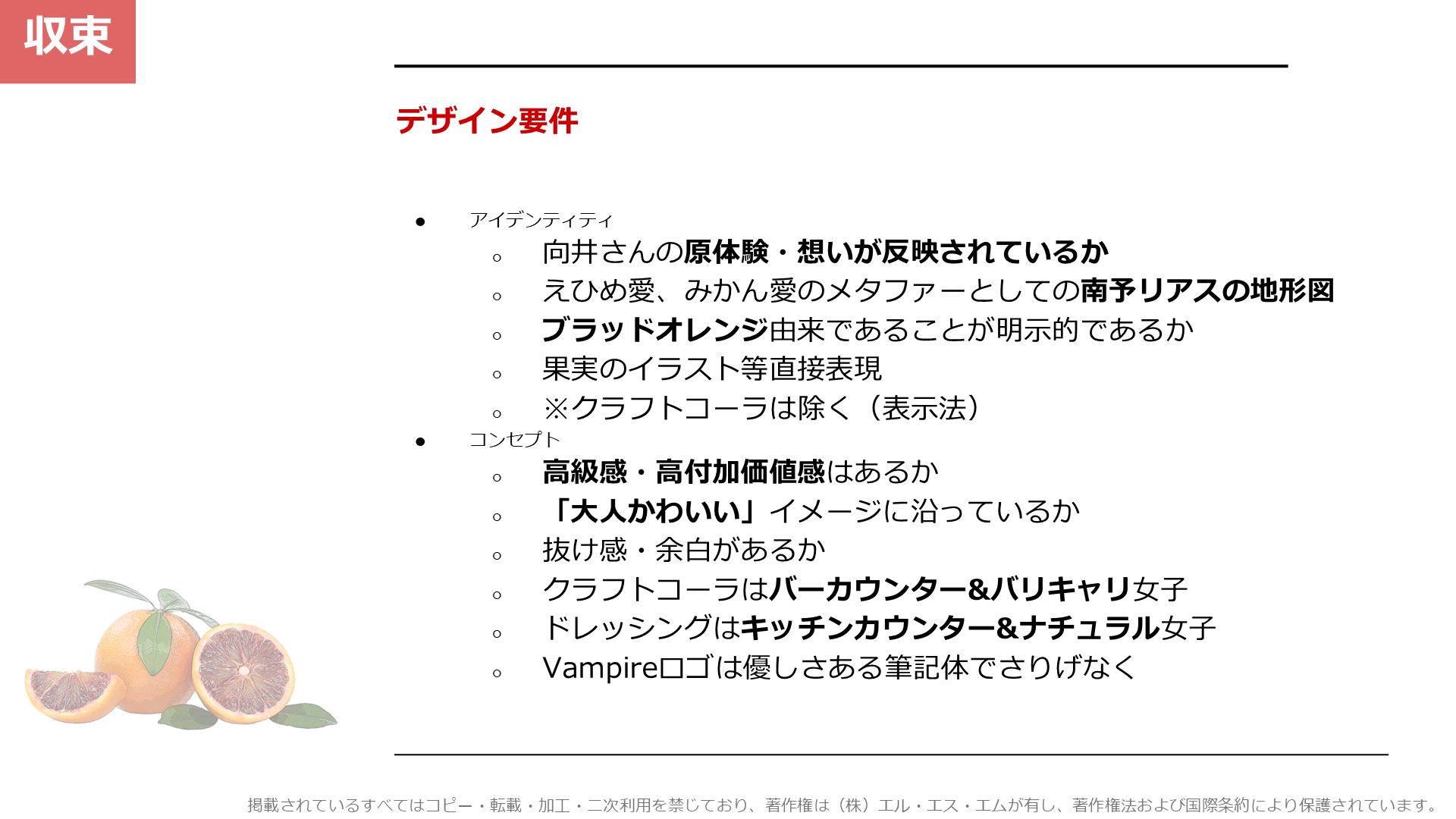

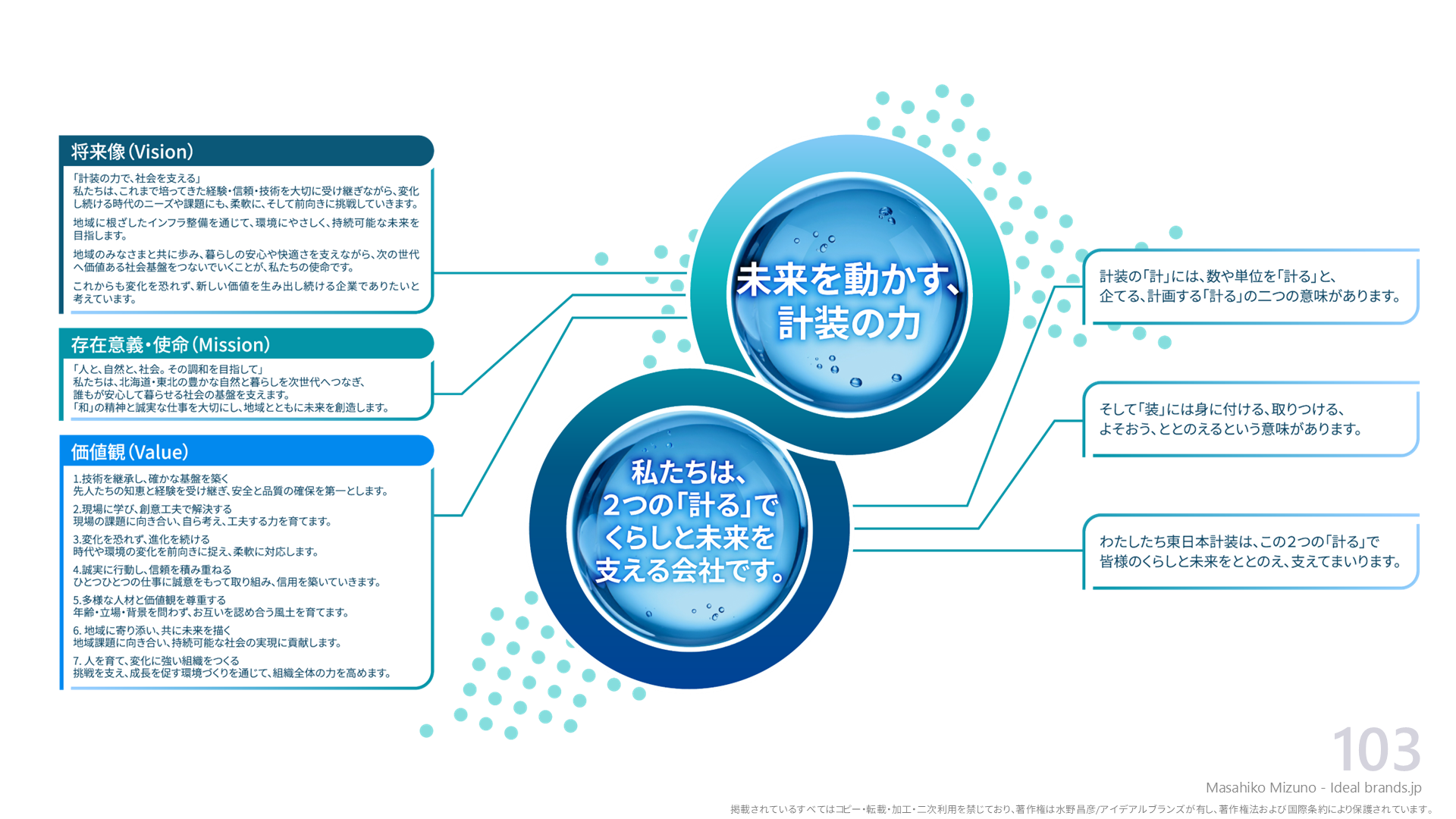

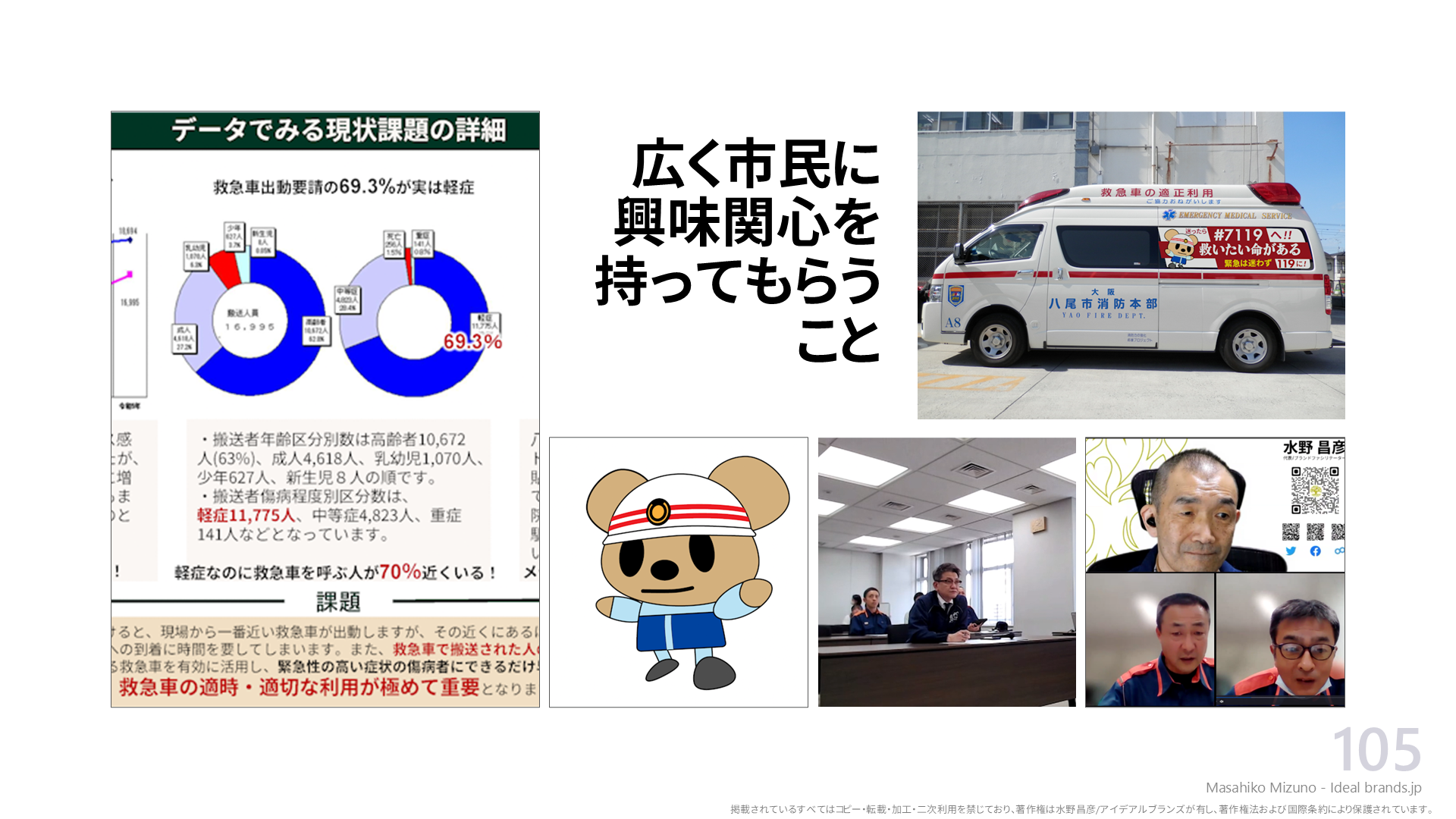

「最近の事例紹介」を3つほど、紹介してくれました。素晴らしいビジュアル資料です。

水野さん、ありがとうございました!

*注釈*

- 自動車の車台:自動車の骨格となる基本的な構造のことで、同じプラットフォームを共有することで開発コストを抑えることができます。 ↩︎

- 本来は、内面的な、自身がこの世に存在する理由や、自分自身が求める生きがい・存在意義を指すようですがここではアイデンティティと対比させてより社会的期待として使っています。 ↩︎

- 昨今の経営者・首長の不都合な事案が逆説的に、信頼の重要性と脆さを物語っています。 ↩︎

- マスキー法(正式名称:米国大気浄化法改正案)は、1970年代にアメリカで制定された非常に厳しい自動車の排ガス規制法で、1975年以降に製造される車の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)の排出量を1970~1971年基準の1/10以下にするという内容でした。 ↩︎

- 引退の挨拶で自ら言及しています。 ↩︎

- 故の「廣器会」です、ハイ。 ↩︎

- ただし日本法人は最近おかしなことになっていますね。 ↩︎

***

***

レポーター紹介

坂本 樹志

坂本 樹志

株式会社コーチビジネス研究所 顧問 CBL認定コーチ 中小企業診断士

広島県出身。大学卒業後、大手化粧品会社に入社。財務、商品企画開発、販売会社代表取締役、新規事業開発、中国上海・北京駐在、独資2社設立し総経理等を歴任。その後CBL認定コーチとなり、エグゼクティブコーチとして活動開始。『カウンセリング&コーチング クイックマスター(同友館)』『格闘するコーチング(かんき出版)』など著書・執筆多数

WEB構成

水野 昌彦

水野 昌彦

アイデアルブランズLLC 代表 ブランド・デザイナー 中小企業アドバイザー

美大卒業後プリンター・電子機器メーカー、独立デザイン事務所を経て自動車メーカーデザイン部でカーデザインに従事、エンブレムデザイン全般担当を契機としてブランディングに深く関与。ブランド体系構築をリーディング。2021年独立・法人化、代表に就任。「かんがえ方のデザイン」を提唱し中小企業のブランド・デザイン振興を支援している。

撮影

Jin-hitomi

インフラ系会社の購買部門で契約業務の他、経理・総務を歴任。日商簿記2級、ビジネス法務2級

パラレルキャリアで人物写真撮影(イベント、スナップ、スタジオ)、西洋占星術、ダンス(ヒップホップ、ロックダンス)など★魂の煌めきを照らす仕事★で元気とパワーを届けている。