~「できる人」から「育てる人」へ~

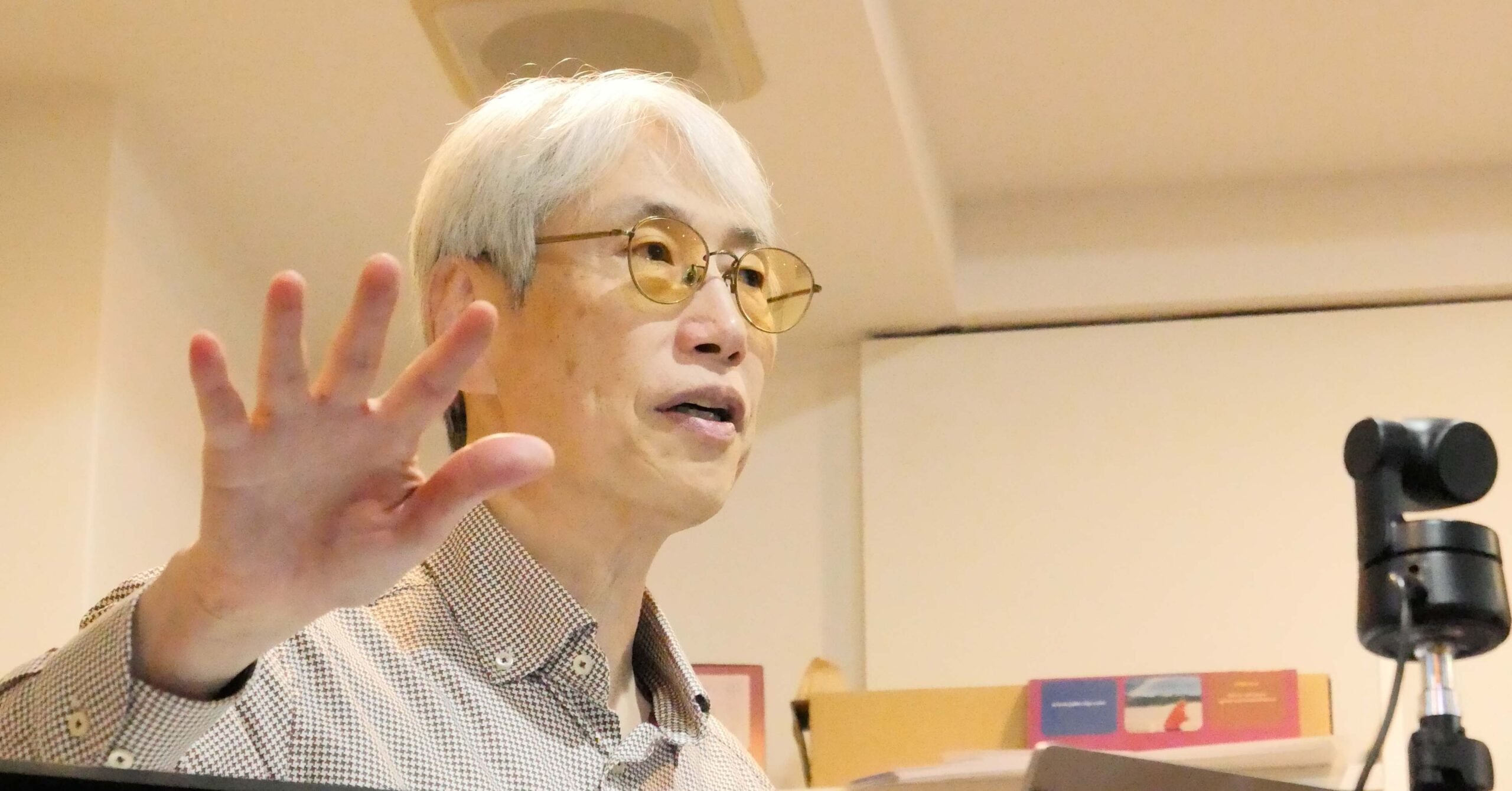

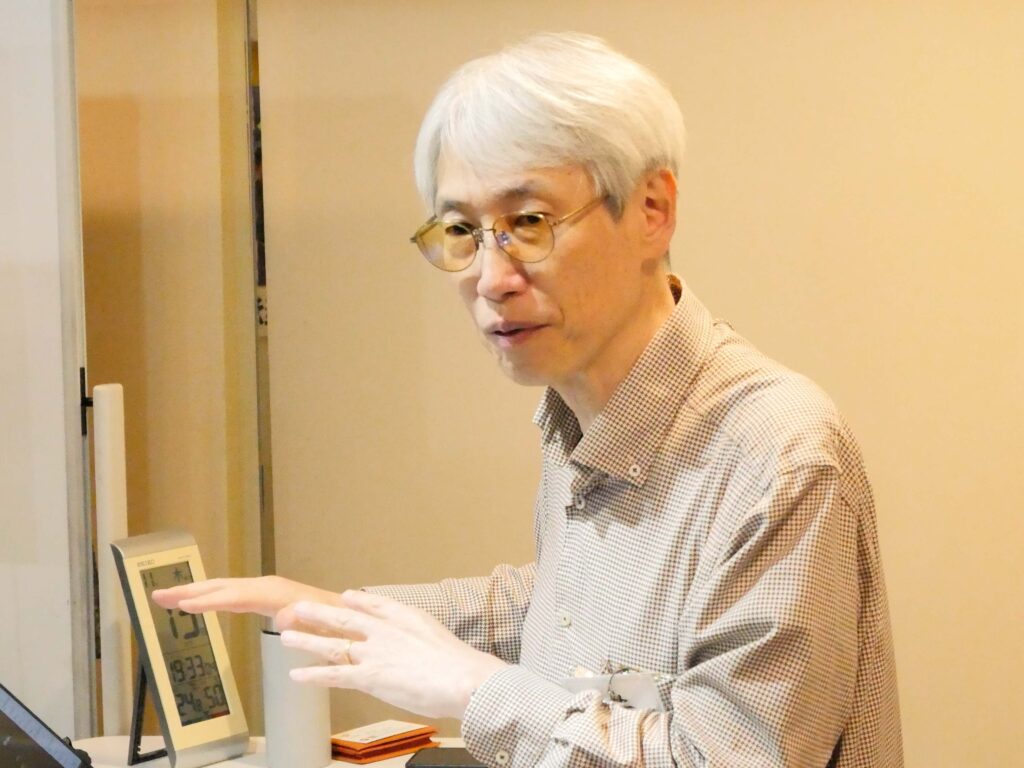

中村智昭さん(廣器会主宰者)の講演です

<第20回「廣器会」講演会レポート>

開催日時 2025年11月13日(木)18:30~20:00(懇親会 20:00~22:00)

開催場所 (株)コーチビジネス研究所 飯田橋セミナールーム + オンライン

「廣器会」の第20回講演は、この廣器会の生みの親であり主催者の(株)コーチビジネス研究所取締役の中村智昭さんです。まさに「満を持して」の登壇です。

廣器会は毎月1回、第2木曜日に開催されるのですが、毎回の講演は驚きの連続です。この「驚き」には二つの意味があります。一つは、もちろん「講演内容の素晴らしさに感動!」ということ。もう一つは、「とにかくユニーク極まりない講演の連続」であり、ありがちの「会社人事部主催研修・講演」とは「一線を画している」のですね。

登壇者の多くは、廣器会メンバー(経営者)であり、毎回が「双方向の気づき」に満ちています。少し大げさな表現ですが…毎月の第2木曜日は「開眼の日」…です。何だか自分が変わっていくような悦びを感じることができる! それが「廣器会」です。

20回の節目のレポート、ということもあるのですが、いつもに比して力が入っている(笑)。

中村さんとは、とても身近なところで仕事をさせていただいています。そして、いつも思うことなのですが「 中村さんって何人いるのだろうか…?」と、そのマルチタレントぶりは圧巻です。

今回の講演テーマは「成人発達理論」ですが、その資料を中村さんは「生成AI」を活用してつくっています。当該資料は一般的な「パワーポイント」ではなく、縦に長い「一枚の絵巻物」の仕様です。スタートで、中村さんは「画面に映っているQRコードを皆さんのスマホでスキャンしてください。すると、皆さんのスマホに同じ資料が出て来ます。正面は大スクリーンではありませんから、ちょっと文字が小さいな…と感じたら、スマホを見ながらでも結構ですから、そんな感じでリラックスして臨んでください。」と、まさに中村さんらしい気配りです。

レポートに当たって、当日の資料を中村さんから提供いただいています。

ちなみに、資料作成にかかった時間を中村さんは教えてくれましたが…「ええっ?」という時間でした。中村さんの「生成AIリテラシー」は特筆ものです。マルチタレントぶりに感服です(とても近しい間柄なので、ついつい筆が走ってしまいますが、書いていることは真実ですよ)。

さて、今回のレポートです。これまでとは趣を変えてお伝えしようと思います。中村さんが、講演のログをプロンプト化し、生成AIに流し込んで「講演録」をつくってくれています。私がゼロから起こすよりも、はるかに素晴らしい作品に仕上がっている! 「まいった!(笑)」

生成AIは、中村さんから伝わってくる(醸し出す)風情も捉え、言語化しているのですね。ですから、今回のレポートは「中村さんと生成AIのコラボレーション」として紹介させていただきます。

まずは、提供いただいた「当日の資料」です。※別窓で開きます。

スライドはこちらからご覧になれます👇

つづいて「成人発達理論講演録」です。

● 成人発達理論 講演録(完全版:中村智昭)

1. 【開会】

“場をひらく”というリーダーの仕事を体現した立ち上がり

中村智昭さんは会場に柔らかな笑顔で現れ、まず参加者に向けて軽い声かけを行いながら、座席の誘導、資料の案内、オンラインとの音声確認を丁寧に進めた。

「字が少し小さいかな… ですからQRコードで読み込んでくださいね。」と、冗談も交えて、会場とオンラインを“ひとつの円”にする空気をつくっていく。

参加者が遅れてきても、「どうぞどうぞ」「もうすぐ始めますね」と、優しく場を包む。

この立ち上がりですでに、参加者は気づいた。「今日は普通の講義ではない」と。場そのものが“成熟へ向かう対話”として立ち上がっていく感覚があった。

2. 【廣器会の原点】

『貞観政要』と「器」というテーマから始まる成熟の物語

冒頭、中村さんは廣器会の成り立ちを語る。「器が広がれば、会社も良くなるし、社員も働きやすくなる」

廣器会の第1回テーマは中国古典『貞観政要』。唐の太宗と魏徴の対話を軸に「上に立つ者は自らを省みよ」と説く名著で、中村さんはこの本を“リーダー成熟の原点”として紹介した。太宗が失敗を部下に遠慮なく指摘させていた話を引用し、「器が広いとは、こういうことなんです」と語り、今日のテーマ「成人発達理論」が、リーダーシップの根幹につながるものだと示した。

3. 【成人発達理論とは何か】

OSのアップデートという、誰もが腑に落ちる比喩

中村さんは、OS(意識構造)とアプリ(知識スキル)の比喩を用いながら語り始めた。

「スキルを増やすだけでは、人間的な成長は起きない」。会場はここで一気に集中し、“これはまさに現場で感じていたことだ”という空気が走る。

• OS=ものの見方・意識の構造

• アプリ=知識・経験・スキル

つまり、人の“器・認識枠組み”が変わらない限り、能力は組織の成長に還元されない。

この瞬間、参加者は「今日の話は自分の組織の話だ」と理解した。

4. 【発達段階の理解:段階2〜5を“生きた言葉”で描く】

ここから中村さんは、段階2〜5を現場の生々しい例で描き出す。ただの理論紹介ではなく、「人間の在り方をそのまま語る“場の物語”」だった。

◇ 段階1:具体的思考段階

この段階は、言葉を獲得したばかりの子どもの段階と説明されているので、成人一般には適用されていません。大人の発達は次の段階から始まります。

◇ 段階2:道具主義的段階

―「自分が世界の中心」「他者は脇役」という世界観

特徴が語られるたびに、会場から「いるいる」という声が漏れた。「自分の仕事じゃありません、と怒鳴られたことがある」など。

段階2は白黒思考で、他者を道具として扱い、感情と同一化しやすい。

さらに中村さんはこう言った。

「段階2の社長は、取り巻きが地獄を見るんです」。参加者の表情が一気にリアルなものになる。オンライン参加者も「まさに当時の上司です」と語る。“発達段階2が組織に与える影響”の衝撃だった。

◇ 段階3:他者依存段階

―「周りに合わせて生きる」けれど、自分がいない

段階3は、周囲の評価や期待に合わせて生きる段階。

• 「上司が言うから」

• 「会社の常識だから」

• 嫌われたくない

• 自分の意見を持てない

ドラえもんの“のび太”を例に出すと、場が柔らかい笑いに包まれた。しかし中村さんはその内側を鋭く突く。

「周りの評価で生きるということは、自分の人生を生きていないということです」

大企業出身者から、「大企業は段階3を量産する仕組みがある」という声もあがった。

会場の対話は、ただの共感ではなく “気づきの場” へと変わっていく。

◇ 段階4:自己主導段階

―自分の信念で動く。だが、その信念に縛られ始める。

中村さんは声のトーンを落とし、こう語る。

「今日いらっしゃる多くの方が、この段階に近いと思います」

段階4の特徴:

• 強い信念

• 主体的に行動

• 自己成長への強い意欲

• だが“信念=自分”になりやすい

「価値観と自分を同一視するため、異なる意見が受け入れにくくなる」

宮崎駿、スティーブ・ジョブズという例が参加者の想像を強く掻き立てた。成功の陰に、孤立と限界があることが透けて見えた。場には“静かで深い内省”が流れ出す。

◇ 段階5:自己変容・相互発達

―成熟の極み。「共に生きる」リーダーの在り方

ここで流れが変わる。中村さんは静かな熱を帯びて語り始めた。稲盛和夫、そしてネルソン・マンデラ。

二人の生き方を重ねながら、段階5を“理論ではなく存在”として示した。

「経営とは人を育てること。人を育てるとは、自分が育つこと」

「敵と共に生きる道を見出したとき、人は本当に自由になる」

マンデラの27年の獄中生活から生まれた“赦し”に触れたとき、会場は深い静寂に包まれた。

段階5の核心は、“自分を超えて、他者と共に進化する” という意識。

5. 【ユングによる変容の理解】

―正しさの崩壊と再統合という、心理的プロセス

中村さんはさらに深く踏み込む。段階4 から 段階5の変容は、「正しさの崩壊 → 自己の脱同一化 → 再構成」という心理的プロセスだと。

「自分の正しさを壊すこと。これができる人は、成人の0.数%と言われている」

ユングの“シャドゥ”との遭遇や、“セルフ”の概念も引き合いに出し、成熟の本質が語られた。参加者はここで、自分の“影”に触れる感覚を味わっていた。

6. 【AI診断ワーク】

―正しさの崩壊と再統合という、心理的プロセス

中村さんが自作した“成人発達診断プログラム”を使い、参加者はスマホで15の質問に答えた。

成人発達段階はこちらで診断できます。👇

「出た!」「これ、すごく当たってる」「忖度なしに刺さった」 と、会場とオンラインから声が上がり、理論が“自分自身”として降りてくる瞬間があった。

7. 【現代組織の危機:関係性の希薄化】

―パワハラへの過剰な恐れが、成長の土壌を奪っている

講演のクライマックス。中村さんは会場に向けて強いメッセージを送った。

「パワハラを恐れて、上司と部下が離れすぎている」「関わらなければ、育成は起きません」…距離を取ることで、

• フィードバックが消える

• 指導ができなくなる

• “未発達のままミドル層になる”という構造が加速する

• 組織の生産性が落ち、心理的な閉塞が広がる

参加者は深い問題意識をもって静かに聞き入った。

8. 【結論:だからこそ GCWA(グループコーチングWA)が必要】

―成熟した関係性を取り戻す“安全な対話の場”

最後に中村さんはこう語った。

「安全に関係を取り戻すには、GCWAが最適です」

「成長の出発点は、若者が未熟なのではなく、大人が成熟して関わり方を変えること」

会場から「やりましょう」「うちでも導入したい」という声が自然に上がった。

これは単なる講演の“結論”ではなく、参加者が実際に“次の行動”を選び始めた瞬間だった。

9. 【終わりに】

―成熟とは共に生きる勇気である

締めの言葉として、中村さんはこう述べた。

「成長とは、共に変わる勇気。組織は、人が成熟するときに変わります。」

静かな余韻の中で講演は幕を閉じた。参加者一人ひとりが、自分の“次の成長段階”に向けて問いを持ち帰る時間となった。

◇

いかがでしたか?

「生成AIはプロンプト次第」と言われます。その「プロンプト」をつくるのは人間です。今回のレポートは「中村智昭さんと生成AIのコラボレーション」と、称した意味がお分かりいただけたと思います。

「廣器会」は新機軸を提起し続けます。ご期待のほどお願い申し上げます。

中村智昭さん、ありがとうございました!

***

***

レポーター紹介

坂本 樹志

坂本 樹志

株式会社コーチビジネス研究所 顧問 CBL認定コーチ 中小企業診断士

広島県出身。大学卒業後、大手化粧品会社に入社。財務、商品企画開発、販売会社代表取締役、新規事業開発、中国上海・北京駐在、独資2社設立し総経理等を歴任。その後CBL認定コーチとなり、エグゼクティブコーチとして活動開始。『カウンセリング&コーチング クイックマスター(同友館)』『格闘するコーチング(かんき出版)』など著書・執筆多数

WEB構成

水野 昌彦

水野 昌彦

アイデアルブランズLLC 代表 ブランド・デザイナー 中小企業アドバイザー

美大卒業後プリンター・電子機器メーカー、独立デザイン事務所を経て自動車メーカーデザイン部でカーデザインに従事、エンブレムデザイン全般担当を契機としてブランディングに深く関与。ブランド体系構築をリーディング。2021年独立・法人化、代表に就任。「かんがえ方のデザイン」を提唱し中小企業のブランド・デザイン振興を支援している。

撮影

Jin-hitomi

インフラ系会社の購買部門で契約業務の他、経理・総務を歴任。日商簿記2級、ビジネス法務2級

パラレルキャリアで人物写真撮影(イベント、スナップ、スタジオ)、西洋占星術、ダンス(ヒップホップ、ロックダンス)など★魂の煌めきを照らす仕事★で元気とパワーを届けている。