<第15回「廣器会」講演会レポート>

開催日時 2025年6月12日(木)18:30~20:00(懇親会 20:00~22:00)

開催場所 (株)コーチビジネス研究所 飯田橋セミナールーム + オンライン

第15回目を迎える「廣器会」は、小山匡子さんをお招きしての講演です。これまでの講演と同じく、今回もパワーポイントのスライド資料をご厚意でお預かりしています。要所で紹介させていただき、臨場感あふれる実況中継風にレポートさせていただきます。

小山匡子さんは、「裏千家茶道教授+工学博士+(株)スモールウィン代表取締役」という3つの顔をもつ、まさにマルチタレント!

「経営者の流儀」と「茶道」、そして「調和と品格」…講演はどのように展開していくのか、私たち参加者の期待は大きく膨らみます。

「廣器会」の主宰者である(株)コーチビジネス研究所の中村取締役の「ご挨拶」で講演はスタートしました。

小山さんのマルチぶりを紹介した中村さんは、「ところで、皆さんの中でお茶をやっている人は…?」と訊ねます。Kさん(女性)の手が挙がりました。Kさんは「ニコリ」。

さすがKさん。Kさん以外の皆さんは、わからないことがたくさんあると思います(笑)。ですから、質疑応答タイムでどんどん質問してください。それでは、小山さん、宜しくお願いします!

大きな拍手が起こります。

ご紹介にあずかりました小山と申します……

ここで、合いの手のように「今日は小山さんの誕生日です!」と、中村さんの大きな声が会場に響きました。「お~っ」と共に、再度大きな拍手が(笑)。

小山さんの「受け」もさすがです。

また一つ歳を取りまして…(笑)。「工学博士の茶道家」と言ってみたり、二刀流で活動しています。あと、茶道については、これまでは准教授でしたが、今月から教授を名乗ってもいいということになりました。ということで、お茶の先生としてもやっております。企業人として長かったのですが、『茶道思考』については商標も取得し、茶道をとおして物事を考える、あるいは、お茶に縁遠い人にもお伝えしたいな、ということで、やっております。ですので、お茶の話は最初の15分くらいかな…(笑)。

皆さんには釈迦に説法ですけど、そんなことでこのタイトルにさせていただきました。

茶道って「もてなし」ですよね。じゃあ、その「もてなしとは何か」を深掘りしていくと、コミュニケーションにつながります。そのことを『茶道思考』としてまとめさせていただきます。

それでは、皆さん宜しくお願いします。

さて「本日のアジェンダ」です。

- 茶道とは

- 茶道の先にあるもの

- 茶道の精神「和敬清寂」

- 利休七則

- もてなし

- コミュニケーション

- 茶道思考®とは

小山さんは、「茶道と聞いて、みなさんどんなイメージをお持ちですか?」と質問します。「美しい所作」など、いくつかの声が返ってきます。

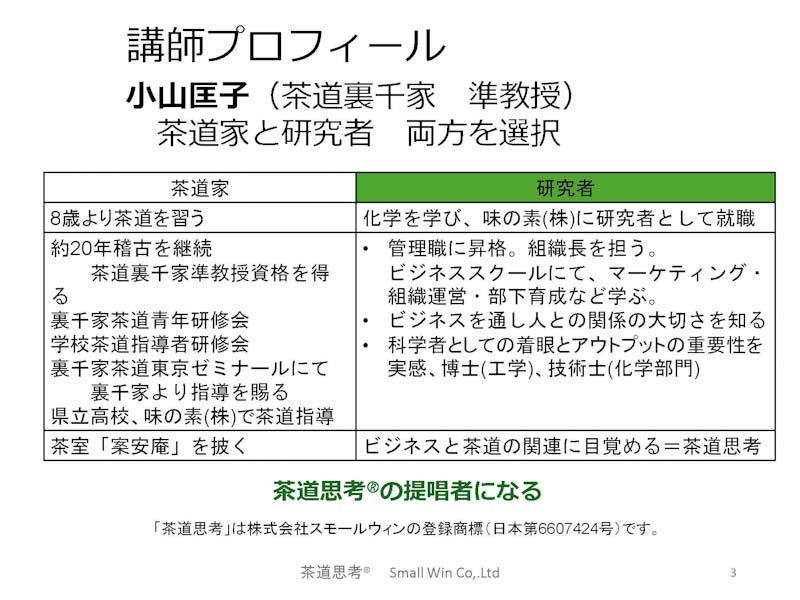

画面は、「講師プロフィール」に変ります。小山さんが8歳の時、茶道に興味をもった理由が明かされます。

今日は「お茶」そのものはやりませんが、なぜ私がお茶に目覚めたか?

これは帛紗(ふくさ)ですが……

色鮮やかな帛紗を小山さんは、いつの間にか手にしており、美しい所作で、私たちに「帛紗さばき」を見せてくれました。

三角なのに、こうやると、四角になるんですね。幾何学的ですよね。8歳の私は、そのとき図形的な面白さを感じたんです。小学生から見たら、その程度だったんですよ。「これなあに?」で、はじめたんです。

小山さんは8歳時点で、すでに科学者としての目が備わっていたわけです(笑)。

「帛紗とは?」と、グーグルに入力したところ、以下の回答(Search Labs | AI による概要)です。引用しておきます。

帛紗(ふくさ)は、主に茶道で使われる四角い布のことです。茶道具を清めたり、釜の蓋を開け閉めする際に使われます。表千家では女性は朱色、裏千家では女性は赤色、男性は紫色など、流派や性別によって使用する色が異なります。

帛紗は、茶道における重要な道具の一つで、茶碗や茶杓などの茶道具を清めるために使われます。また、釜の蓋を開ける際や、茶巾を扱う際にも使用されます。

私は、このように理科系人間だったものですから、お茶をたてても、「このお茶碗、何でこんな発色なんだろう…」とか、「この重量感は何とも言えない…」と、器にも興味があって、「セラミックの研究をしようかしら…」、ということから化学の道に進んだんです。実際は、無機化学、そして界面化学を専門にするようになります。

味の素は、大企業ですから、さまざま研修を受けさせてもらいました。『7つの習慣』や『ビジョナリー・カンパニー』を読みなさい、とか(笑)。

たくさんの研修を受けるうちに、その内容は、茶道の「お互いを思いやる」「一期一会」と、同じじゃないの…と気づいたんです。海外から輸入された思考じゃなくて、日本には「お茶の心」があるわけだから…と、それが『茶道思考』につながっていったんですね。

ビジネスマンのあり方と、茶道は距離があると思われるかもしれませんが、そんなことはありません。私はビジネスマンがどういう風に思っているのか、という感覚を忘れることなく、今でも「化粧品技術コンサルタント」ということで、お客様のところに、技術指導に行ったりしていますし、かたや、お茶では普通にお弟子さんをとって、教えております。二足の草鞋ですね(笑)。

私たちは、小山さんが語るヒストリーに引き込まれます。

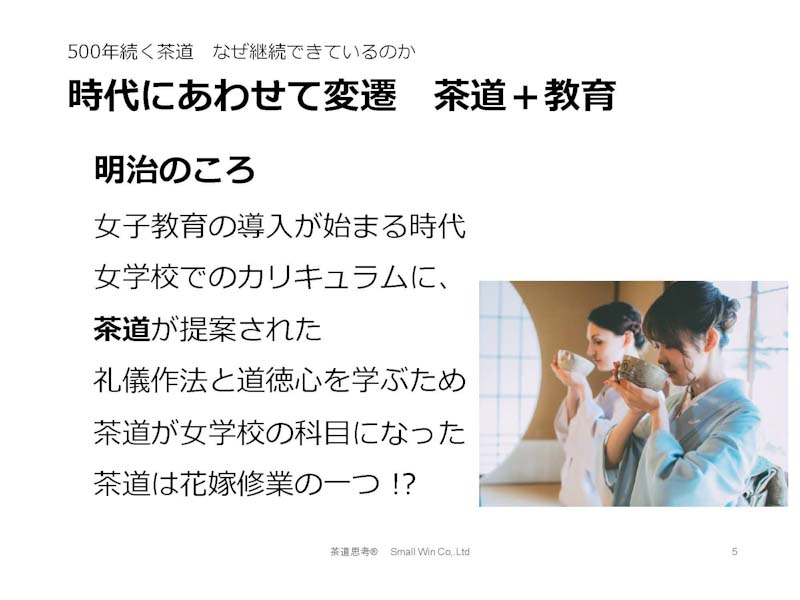

ここからいよいよ講演のスタートです。「明治時代に茶道が女子教育の一環として始まった」、というのは意外でした。

そもそも女学校がつくられた時、茶道がカリキュラムの一つとして採用されたんですね。そして、日清戦争、日露戦争による戦争未亡人に対して「手に職を付けさせてあげたい」ということになります。女学校の先生も不足してきますから、女性が女性を教えるという流れが生まれます。

昭和になって、私の祖母や母の時代になると「花嫁修業」の一つとしてのイメージがつくられます。「花嫁修業」は、死語ですから、言葉にしてはいけませんね(笑)。ただ、茶道ってジェンダーバランスは悪いです。男性に対して、「どうぞ、お先に…」とか、いまだに言っています。まあ、「目上の人を立てる」ということですが、それはともかく……

ユーモアに包まれた小山さんの話は、茶道の歴史に移ります。

「お茶」は、奈良時代に禅のお坊さんが遣唐使で、持ち帰ったのが最初だと言われています。だけれども、茶葉を日本の土で育てる、という技術が未熟だったので、定着したのは鎌倉時代です。有名なのは栄西です。禅宗のお坊さんが、その苗を京都で育てることで、日本に抹茶が定着しました。お茶をパウダーにして飲むというのは、その時代からです。これが日本文化として定着します。

大徳寺、一休さん、村田珠光…「茶道」に関わる歴史上の人物が登場します。「わび茶」が生まれた背景も。

グーグル検索の結果(Search Labs | AI による概要)も引用しておきましょう。

わび茶は、室町時代後半から安土桃山時代にかけて、村田珠光(むらたじゅこう)によって創始され、武野紹鴎(たけのじょうおう)や千利休(せんのりきゅう)によって大成された茶の湯の一様式です。簡素で質素な茶室や道具を使い、精神性を重視する「わび」の精神を体現した茶の湯として発展しました。

小山さんは、「茶道」とは「3つのキーワードの掛け合わせ」であると言います。「喫茶」「禅」「型」を一つひとつかみ砕いて、私たちに説明してくれました。

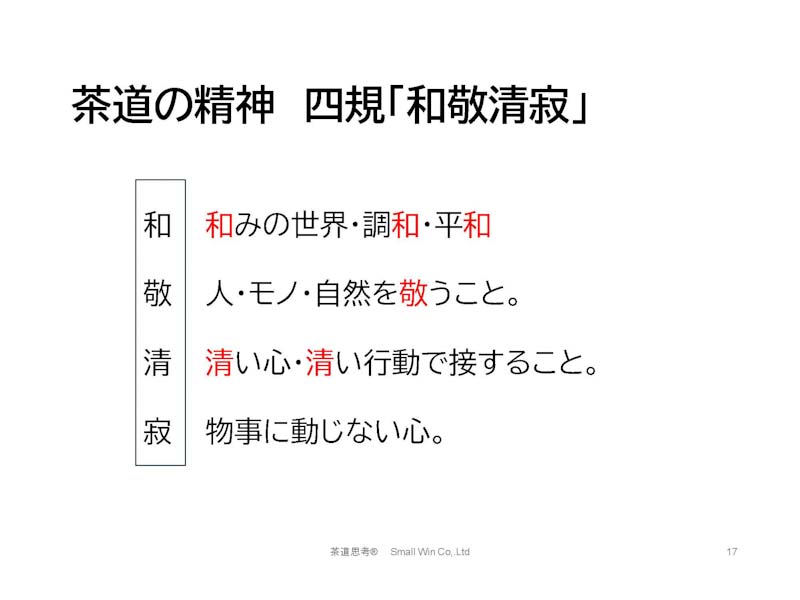

講演は、アジェンダの3番目「和敬清寂」に移ります。『茶道思考』の肝であることが理解できました。小山さんは、力を込めた資料を用意されています。ここは資料をそのまま紹介させていただきます。

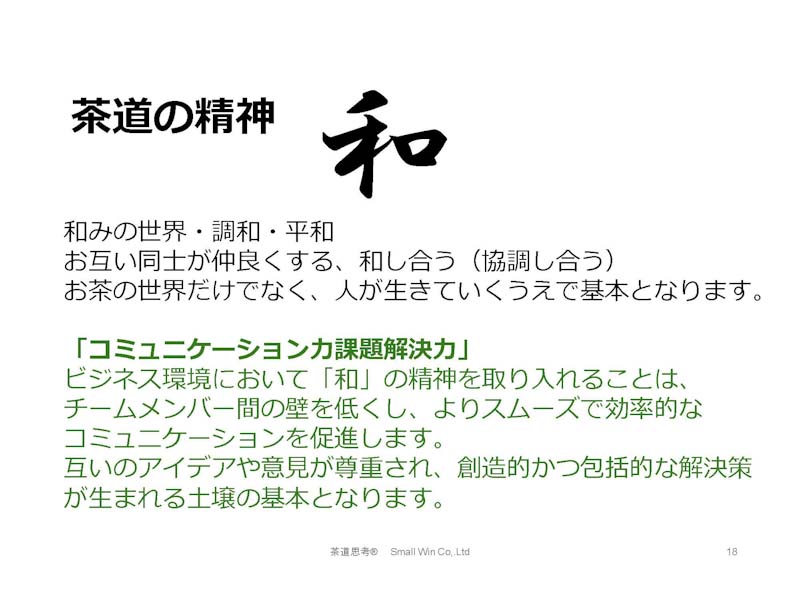

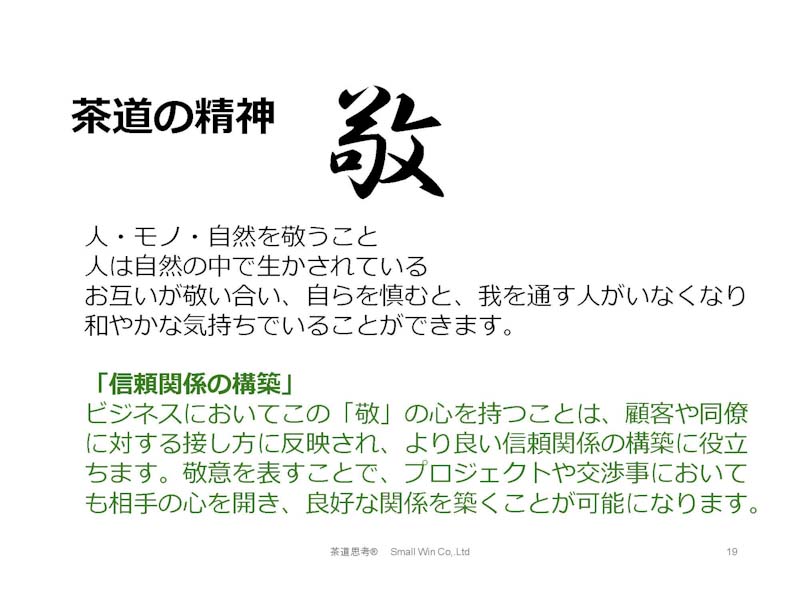

この「和敬清寂」がビジネスコミュニケーションとつながります。『茶道思考』がだんだん輪郭を帯びてきました。小山さんは、それを4つの「表現」で象徴化させます。

ビジネスコミュニケーションでの「和敬清寂」

- 互いを尊重しているか

- 人や仕事に敬意を表しているか

- 邪推のない発言か、「清い心」「素直な心」

- 冷静さ、心の余裕

ここで小山さんは、言葉に「邪推」が含まれており、その言葉を発した上司のもとで仕事をする部下のモチベーションが、いかに下がってしまうかを、「どちらの上司がいいですか?」という問いかけ(ワーク)で、私たちの理解を促します。

「あるある」がイメージされます。気を付けないと…(苦笑)。

– 後編へつづく –

***

***

レポーター紹介

坂本 樹志

坂本 樹志

株式会社コーチビジネス研究所 顧問 CBL認定コーチ 中小企業診断士

広島県出身。大学卒業後、大手化粧品会社に入社。財務、商品企画開発、販売会社代表取締役、新規事業開発、中国上海・北京駐在、独資2社設立し総経理等を歴任。その後CBL認定コーチとなり、エグゼクティブコーチとして活動開始。『カウンセリング&コーチング クイックマスター(同友館)』『格闘するコーチング(かんき出版)』など著書・執筆多数

WEB構成

水野 昌彦

水野 昌彦

アイデアルブランズLLC 代表 ブランド・デザイナー 中小企業アドバイザー

美大卒業後プリンター・電子機器メーカー、独立デザイン事務所を経て自動車メーカーデザイン部でカーデザインに従事、エンブレムデザイン全般担当を契機としてブランディングに深く関与。ブランド体系構築をリーディング。2021年独立・法人化、代表に就任。「かんがえ方のデザイン」を提唱し中小企業のブランド・デザイン振興を支援している。

撮影

Jin-hitomi

インフラ系会社の購買部門で契約業務の他、経理・総務を歴任。日商簿記2級、ビジネス法務2級

パラレルキャリアで人物写真撮影(イベント、スナップ、スタジオ)、西洋占星術、ダンス(ヒップホップ、ロックダンス)など★魂の煌めきを照らす仕事★で元気とパワーを届けている。